日常生活中难免有这样那样的疼痛。疼痛还是临床实践中所遇到的最常见的症状——许多正常的生理变化诸如怀孕、分娩或月经的一个特征,也是损伤和疾病的一个特征。治疗或诊断的许多手段也涉及到某种形式的疼痛,例如外科手术、注射、活检或静脉切开术。然而,在上述情况中,疼痛不仅表现为一种神经生理活动,而且还与许多社会、心理和文化因素相关。本文将对某些文化因素进行探讨,并阐明以下见解:

(1)并非所有社会或文化群都以同一种方式对疼痛作出反应;

(2)对感知疼痛以及对疼痛作出反应,人群的文化背景对此有很大的影响;

(3)用何种方式或者是否向医务人员及其他人诉说疼痛,同样受到文化因素的影响。

一、疼痛行为

从生理学观点而言,所谓疼痛,正如威曼(Weinman)所说的那样:疼痛是对组织损害或生理功能障碍所产生的一种信号;当神经或神经末梢受到来自体内或体外有害刺激时,便出现疼痛。因此,对生活在充满潜在危险环境之中的人来说,为了防御和生存,疼痛具有决定性的重要意义。由于这一生物学作用,有时人们会认为疼痛是不受文化影响的,他们认为疼痛仅是对如锐器、极冷、极热等特殊类型刺激的一种普通生物学反应。可是,人类学家却区分出这种反应形式之间存在着不同点:(1)非随意性、本能的反应,一旦发生疼痛,会立即把引起疼痛的锐器从体内拔出。(2)随意反应,如a)去除引起疼痛的根源和自己采取措施医治这一症状(如通过服用阿斯匹灵);b)要求他人帮助解除症状。而涉及他人的对疼痛的随意反应,尤其受其社会因素和文化因素的影响。

二:潜在性疼痛

因格尔(Engel)指出,疼痛是“隐藏着的个人事情”,也就是说,我们要了解一个人是否处于疼痛之中,必须依靠他向我们发出真实信号,无论是用语言表达还是不用语言表达。当这种情况发生时,疼痛的个人经验和感觉就变成向社会公开的事情,潜在性疼痛便成为公开性疼痛。可是,在某些情况下,疼痛可能仍然是潜在性的:没有任何外在线索或迹象表示某人正在经受着疼痛。这种类型的行为常在信奉斯多亚主义及坚韧刚毅的社会中可见,例如在艰难痛苦中的盎格鲁撒克逊人就极少或不表示出疼痛行为,这种做法更多地发生在年轻男子或勇士身上。他们把忍受疼痛而不畏惧的能力——视为有男子气概,并且作为从由男孩过渡到成年男子的一种标志之一。例如,生活在密西西比河以西的平原上的印策安人,那些想显示自己男子气概并想得到社会尊重的年轻男子们,都得经受住自身折磨:如用钩子穿过皮肤把自己悬挂在柱子上,毫无怨言地忍受疼痛,另外,当疼痛行为发生于那些处在半醒状态或年龄太小而不能表达痛苦的孩子身上:或者发生在这种行为不能引起其他人同情性反应时,泰面上看好像是无疼痛反应。因此,无疼痛的行为并不必定意味着无“潜在性疼痛”。

三、公开性疼痛

疼痛行为,尤其是它的随意方面,通常受到社会、文化和心理因素的影响。这些因素决定:(1)潜在性疼痛是否转化为疼痛行为;(2)对疼痛行为所表示的形式及该行为发生的社会环境如何。

决定是否将潜在性疼痛转化为公开性疼痛,部分决定于人们对疼痛意义的解释,是“正常”的,还是“异常”的疼痛,后者则可能会引起别人的注意。一个正常疼痛的例子是痛经。在由佐拉(Zola)所引用的二组研究中,来自社会下层和上层的妇女被分成两组,要求她们填写一份表格。语录所有的身体不适状况和机能失调情况。但仅有很小百分比表明,痛经是由一种机能障碍而引起的。在低收入组中,并不认为痛经需要临床医治,这说明也是由文化所决定,“异常”疼痛的其它定义取决于人体形态、人体结构和功能。犹如勃依列(Boyle)研究中所阐明的那样,认为“心脏”位于整个胸部,这一认识常被人们所相信,因此造成把在胸部的所有疼痛都能释为“心脏病”或一种“心脏病发作”。海尔曼(Helman)曾描述过这样一个病例。一位患身心性疾病的男子坚持说他自己患有心脏病,尽管多次诊断检验已排除心脏疾患,而他始终认为有“心脏疼痛”的感觉。

茨勃罗斯基(Zborowski)曾指出,某种文化总是企图把感受疼痛看作是人生的一个“正常”部分,即决定是否把疼痛当作一个需要临床解决的问题。例如,重视军事成就的文化或组群都会接受战争创伤;而较热爱和平的文化则可能会但不是毫无怨言地接受战争创伤。与此相似,在波兰和其它一些国家中,劳动产生的疼痛是能被接受的;然而在美国却不被接受,甚至要求给予止痛。所以,对待疼痛的态度,在幼儿时期就已成为用某一种文化观念去抚育孩子成长过程中的一个基本部分。

在各种文化中,由于疼痛仅被当作是一系列不幸之中遭受痛苦的一种类型,因此它与痛苦的其它形式有着多种联系,如认为神的惩罚或巫术引起疼痛,则需要通过相似的治疗方式如祈祷、自我忏悔或驱妖伏魔等来减轻疼痛。尽管西方医学承认身心疾病和心因疾病疼痛的存在,但它对机体疼痛的态度并没有考虑到伴随而来的社会、道德和心理要素。然而,在现代英语中疼痛的习语确实仍然显示出与痛苦是相联系的,这些痛苦的形式包括感情上的苦恼、人与人之间的冲突和没有预料到的不幸。

可以治愈疼痛和帮助疼痛者在适当环境下把疼痛表现出来。例如惩处军队士兵,或者让这种疼痛行为在医院里能得到医生或者护士的同情和帮助。同样地,医生的人格,不论他或者她是否与患者来自相似的文化阶层,都会影响病人表示疼痛行为的决心。疼痛者可能会向一位临床医生透露,但不会向一位无同情心的医生透露,因此可能导致于两位临床医生对病人的病情作出不同的诊断。

关于疼痛涵义和意义、疼痛发生的原因以及与此相伴随的情感都会影响疼痛的感觉:“害怕会影响外科手术病人的疼痛知觉;而逃脱战争死亡危险的希望及可能会减轻受伤士兵的痛感和怨言,虽然这两个例子中的伤疼是相似的。”一旦战争结束,士兵们就会关心自己受伤的伤口。而在战争中,强烈的感情牵连至少皆且会转变其对伤口疼痛的注意力。印度瑜伽论者和托钵僧以及斯里兰卡的火上走人;这些人都经历其自己造成的疼痛和不适,表面上却不流露出疼痛的样子。

四、公开性疼痛的表达

每一种文化和社群有其自己的“痛苦语言”;它的成员们具有自己特定的、以文字或非文字形式表达他们处于疼痛或不适的方式。正如兰蒂(Landy)所提出↓的在各种因素中采取何种形式是由“他们的文化是否重视或轻视对损伤反应和感情的表现”而决定的。在疼痛的态度上,有些文化社群期待富于感情的充分表现,而有些文化社群却对疼痛抑制或情绪低落,感情淡漠。如意大利裔美国人反应“富于表情和豪爽开朗”——“通过充分富有表情因而驱散疼痛”。反之,爱尔兰裔美国人倾向于忽略或掩饰他们躯体的疾病痛苦。他们倾向于否认或减弱疼痛的存在。佐拉把这种否认看作是对“罪恶沉重感”的一种保护机制,他和其他研究者都把这种机制看作为乡村爱尔兰人文化的一个特征。

疼痛行为也可以是非文字形式的,它也可被模仿。例如,在阿根廷,猛地握住一只手以致使手指发出啪嗒声,意味着“太好了!”而当一个人损伤后叫出“哎哟”却表示疼痛。因此,非文字性的“痛苦语言”,不但包括姿势也包括面部表情姿势和呼喊。

不论是文字性的或非文字性的,由于疼痛行为在斗种文化之中常常是标准化的,疼痛行为对那些希望得到同情或吸引别人注意的人来说是容易仿效的,如:疑病患者、装病者以及演员。闵希豪生综合征(Munchausen Syndrome)患者会准确地模仿“真正的”疼痛行为,并在它被发现之前会经受反复的外科手术或各种检查。疼痛行为也可掩饰其内在的心理学状态,例,如在躯体有症状时会出现极度焦虑状态或沮丧。在此种情况下;其首要的主诉症状是其躯体的伴发症状,如乏力、呼吸困难、出汗或模糊的“疼痛和痛苦”。在台湾的中国文化中,感情痛苦的公开显示是不受鼓励的,取而代之的是这些状况在大部分躯体或肉体的“痛苦语言”中表现出来。在这种文化或其它文化中,一个沮丧,的人会主诉模糊不清的疼痛或者“到处疼痛”,却找不到任何躯体性病因。

如何来描述疼痛,是受许多因素的影响的,包括语言敏感性、对医学术语应用的熟练程度、疼痛的个体经验以及对人体结构功能的了解状况。有时借用医学术语也会使医生搞糊涂。病人对医生说:“医生,我患有偏头痛。”其实这个术语他用来描述各种各样的头痛而不仅仅是“偏头痛”。因此,临床医生应该了解其病情以及根据疼痛形玳进行诊断的各种困难情况。

五、疼痛的社会方面

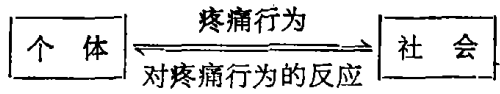

公开性疼痛意指任何时期患者与他人之间的一种社会关系。这种关系将决定所流露出的疼痛是否为第一次,它是怎样表达的,以及疼痛的反应如何。莱维斯(Lewis)曾着重提到在这种情况下,病人的期望值是十分高的,特别是对疼痛的产生反应,揭示疼痛的社会价值和效应。“保健的好坏、同情性及其他人对疼痛关切程度都会影响人们表达其疾病的方法。”如果疼痛者处在人们对其疼痛关注的环境中他将会受到最大的关心和同情无论是通过充分的情感流露还是通过行为的温柔改变。正如佐拉所指出:“这说明他们受注意的程度是社会对某些病症的反应”,因此,疼痛行为,对疼痛作出反应,它们之间存在的互相影响,在个人和社会之间存在着一个动态平衡(如图所示)。

婴儿期疼痛导致哭喊,引起母亲或其他人的反应,儿童早期时疼痛常与惩罚相联系,疼痛是由于“不良”行为受到来自成人世界的处罚。疼痛也是武力、权力和性关系的 - 一部分。因格尔曾描述一种“易痛病人”,这种人特别易感“精神性疼痛”。是以强烈的罪恶感为特征。据因格尔认为,这种病人更易于将各种疼痛当作自我惩罚和赎罪、忏悔、自我牺牲和抑贬自己,作为自己造成惩罚的形式以减轻罪恶感。一种充满罪恶感为特征的文化,是重视“疼痛”的,他们以赎罪和祈祷形式。包括禁食、禁欲、隔离、贫困甚至自我鞭打等,来增强疼痛感,以示对自己的惩罚。

[Culture,Health and Illness1984年版]