“党把科学技术进步看作解决所有经济和社会问题的主要杠杆。”——戈尔巴乔夫,1985年6月。

“科学技术已经成为全人类的通用语言。”——中曾根康弘,1985年6月。

“没有什么国家像我们那样依赖于科学的基础。”——里根,1985年2月。

这三段话表明对科学技术在现代社会中的重要性的一致认识。我还要特地指出,这是一个竞争的社会。我们的经济进步依赖于所谓科学与工程的基础——使我们能够在科学和工程中从事基础研究的人、机构、装备和设施。这种依赖是实实在在的。而且,正如这三段语录所表明的,全世界所有意识形态的领袖都认识到了这一点。令人震惊的是,我们美国并没有较好地扶持科学和工程的基础。我们没能培养足够的青年科学家和工程师。我们没有给研究装备与设施以足够多的投资。我们没有充分支持我们的基础研究活动,尤其是大学里的基础研究。

对科学与工程的基础的支持不充分,这与我们的经济问题有关。本文探讨的就是这两者的关系。

科学技术对经济的重要性

科学技术和经济成功之间的关系已是人所共知的了。但还是值得再三强调。这种关系在任何现代竞争社会里都是一样的。

1)自第二次世界大战以来,新技术造成了将近一半的生产率增长,远远超过了资本、教育、资源分配和规模经济等所造成的生产率增长。

2)没有高生产率我们就无力进行经济竞争。值得忧虑的是,1983年前的十年中,我们的平均生产率增长仅0.3%。我们的主要竞争对手在同时期生产率的增长是我们的五至九倍。

3)现在几乎所有制造品的市场都是全球性的。在高技术领域,市场是由产品的更新所推动的。拥有最优产品的公司是成功的公司。计算机和各种电子产品是最好的例子。

4)低技术产品的全球市场是由价格所推动的。价格是资本和劳动力成本以及汇率的函数——所有这几方面美国都处于不利地位。但它又是工艺革新的一个重要函数。在生产工艺中应用高技术可降低成本。

5)我们常常必须把生产转移到海外,从而获取劳动力成本低的优势。但是这常常意味着延缓新工艺技术的应用,长远而言有不良影响。半导体部件的生产就是如此。我们将生产转移到海外,结果减少了新工艺的采纳率和零件的可靠性。同时,有些不发达国家借此建立了本土半导体工业,现在可以同我们竞争制造完整的产品了。

6)无论是高技术产品还是低技术产品,在全球市场上的成功就意味着比竞争对手更快地创造和运用新知识,即新技术。这是我们这个竞争世界的基本法则。

7)许多以往没有强大研究能力的国家——尤其是环太平洋的新工业化国家——正在迅速地发展这种能力。它们懂得,如果它们想加入竞争,它们就必须这样做。

8)出于种种原因,最近我们在这方面的成绩不很好。过去几年里我们的贸易差额明显恶化。老工业领域的情况糟到极点,甚至在高技术领域,我们也正在从占上风的地位变为相持不下的地位。

科学和工程基础的状况

教育 诺贝尔奖金最近已公布;美国又一次干得很好。我们的体制继续产生这样的成功,值得我们自豪。不幸的是,诺贝尔奖金是表示过去政策的成功,而不是未来政策成功的标志。如果我们不培养出我们所需要的人才,将来在科学和工程中就会遭到挫折。最近的数据表明,我们在这方面干得不够好。

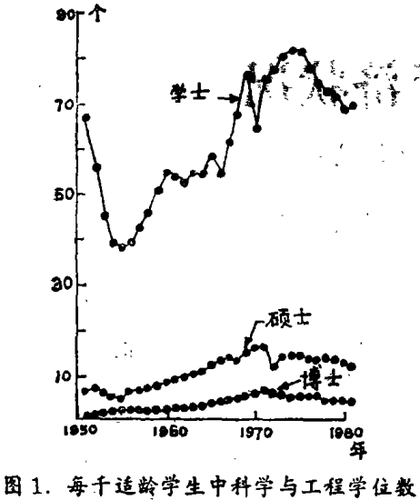

△ 我们只能吸引很小一部分最优秀青年投身科学,在有关年龄组中的数量在下降(图1)。

△ 同样令人担心的是、自七十年代初以来工程博士数的下降和非美国公民获得学位的比例的增长。自1981年以来,美国的一半以上的工程博士学位是授予外国学生的。最近几年这一比例有所增长。数学和物理学——技术界的核心学——情况也没多大不同。

△ 1980至1983年间,科学和工程的在校全日制研究生人数共增加6%。但是其中美国公民在校人数只增加1%,而外国在校学生增加23%。外国学生占了该时期总增85%;

这些研究生中很多人将留在美国,充实我们这个社会。我们可以为能够吸引这么多高级人才的开放制度而骄傲。但是过分依赖于这种不在我们控制±下的资源是十分危险的。

在校研究生人数的停滞部分地是因为工业界的位置对新的学士学位获得者来说是非常吸引人的。这是一个严重的问题,因为没有在校研究生则师资缺乏将会加剧,从而降低大学培养本科生的能力,这就会使问题更难解决。

我们没有办法结论性地确定现代社会所需的技术上受过训练的人数。只考察某些工作所需的技术人才数量,这还是不够的,因为我们总是可以发现使用技术人才的新途径a但是社会正变得越来越依赖于技术。这证明我们应该培养更多的技术人才。随着这个世界越来越受技术的影响,没有充足的技术人才,没有哪个国家能够跟上时代潮流。

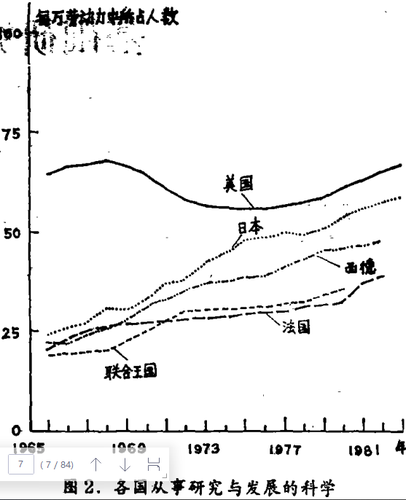

在过去10年中,美国产业界的博士数的增长比学术界增长率快两倍尽管如此,我们从事科学与工程的人口比例与我们的贸易伙伴相比还是明显下降了(图2)。我们已经放弃了20年前所具有的很大的领先地位。

我主要关心数量问题,因为它比质量问题容易测定。在一定的范围内,我们可以,而且确实用出色的质量来弥补数量的不足。在资源紧张的时代,这不失为一个可取之处,但是这样做本身或许还不够。

研究的投入 像教育水平问题一样,研究与发展费用的“正当”水平是没有客观的办法来确定的。但是正像我们对教育数据所做的那样,我们可以看一看趋势。我们可以考察自己在一段时间里的变化,再与其他工业化国家相比较。-

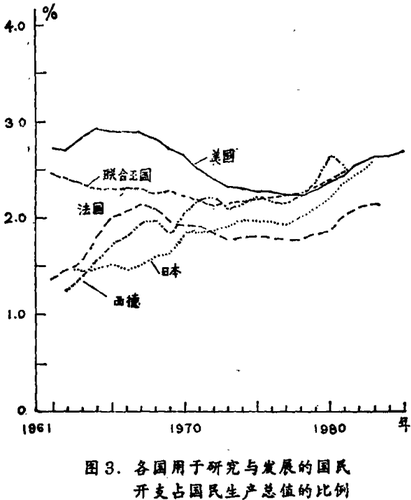

描述我们的研究与发展费用在国民生产总值中所占比例的曲线(图3)和从事科学与工程的人口比例的曲线(图2)很相像。重要的是我们曲线形状与竞争对手大不相同。这种比较表明,在过去四分之一世纪中,我们贸易伙伴的相对重点是放在研究与发展上。

美国背着其他国家没有的国防负担。如果我们从研究与发展数据中扣除用于国防工作的部分,我们的民用研究与发展开发水平将低于西德和日本。联邦研究与发展力量在民用与军用部门之间的分配也在起着重大变化。在六十年代,民用开支增长迅速,此后大约15年中民用与军用开支大致相等。而在最近5年中,两者之比又大大倒向军用一边。现在,联邦研究与发展力量中只有四分之一多是用于民用研究的(图4)。

也可以提出争议乐观地看待这些趋势。军事与民用研究之比也许并不重要。例如,“战略防御计划”(SDI)显然注重最先进的技术,其结果必然给经济以极大的好处。

但是,在SDI和国防高级研究计划局(DARPA)以外,多数军用研究力量是致力于相当短期的开发项目。二次大战以后的一、二十年中,军事研究追求对民用界也很重要的技术,尤其是计算机、半导体和核能。但是现在再也不是这样了。例如,今天的计算机和半导体,民用界是领先的。

自1971年曼斯菲尔德修正案将国防部在研究与发展中的作用限制于与军事需要明确有关的项目以后,军事研究与发展中用于基础研究的比例持续下跌。虽此修正案已不再用了,它所造成的情况依然存在。

研究的产出 国家科学理事会曾多次调查研究与发展事业的产出的指标,这不是一件容易的事,因为科学与工程的真正产出是人们所获得的重要的新见识,我们没有直接的办法来测定和计量。

但是我们确实有一些指标可以作为晴雨表用。在1973至1982年间,在全世界大部分领域的科学技术文献中,美国所占比例下降了。最引人注目的是数学,下降23%;物理学18%;生物学17%。

当世界其他地方的研究力量在增长时,美国的份额下降是很自然的。但是引证率——美国文献被引用数与文献数之比——也在下降。最引人注目的下降是工程、数学和生物学。这说明,竞争国相对我们来说,研究质量在提高。

美国公民申请外国专利的比率——它累计测定我们把思想输往国外的情况——也在下降。在这方面只有日本人是在稳定前进,他们已经在过去15年中弥合了和我们的差距。

这些零碎的数据并没有告诉我们最终的结论。但是总的模式和我们所具有的其他数据是一致的。

二次大战后的科学政策和科学组织

联邦政府出于三个基本原因而支持研究与发展及其教育,(ⅰ)我们支持相当一部分基础科学是为了它的精神价值。宇宙与人类起源的研究就属于此类。我们并不指望从中获得直接的经济上的好处。(ⅱ)政府本身需要新知识和新技术来完成诸如国防一类的职能。这占了政府研究与发展力量的最大部分,(ⅲ)国家经济利益要求对基础科学与工程作出研究投资,这只有政府愿意做,有时也只有政府有能力做。

任何研究项目可以满足几个目标,但是这三个目标在概念上是不同的,在思考联邦政府主持研究与发展的方式时,需要把这一点牢记在心。

二次大战以后,联邦科技政策经历了四个不同阶段。第一阶段到1957年为止,特点是多数研究与开发都依赖于职能机构。在物理科学方面,关键的机构是国防部和原子能委员会。它们支持研究是因为研究为它们的职能服务。但是就整个国家来说,这一体系工作良好,因为它们追求的技术对产业部门也很重要。

在第一阶段,一个小小的国家科学基金会负责满足第一个目标——知识的内在价值,没有人为第三个目标负责。

第二阶段从1957年苏联发射人造卫星开始。苏联发射第一颗人造卫星的成功是一次巨大的震动,揭露了需要引起注意的科学与工程基础方面的薄弱之处。结果是大幅度增加对大学和学院的支持。联邦政府在这一阶段负责科学与工程的基础,维持经济竞争力的目标也获得较好的支持。

但是1968以后人造卫星的冲击过去了,国民注意力转移到社会问题上:居住、能源、犯罪等等。研究工作被引向这些方面,很少顾及经济竞争力。

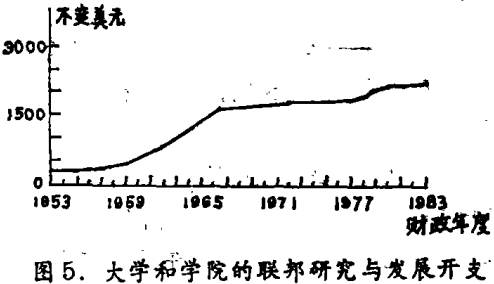

这些阶段用于科学与工程基础的开支见图5。1957至1968年间费用迅速增加,以后就保持平缓了。

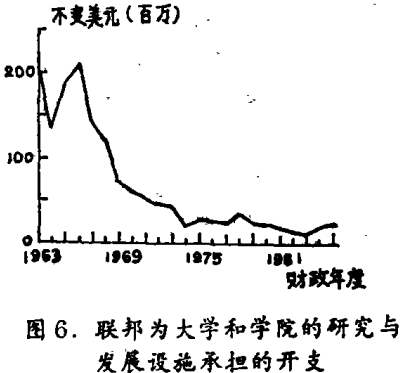

1968年后对研究必需的装备、设施的投资明显下降(图6)。在很大的程度上,这一阶段对研究的支持尚能增加就是靠了减少这类投资。我们现在看到减少设备投资的长期作用了,需要大量更新报废的建筑物和装备。

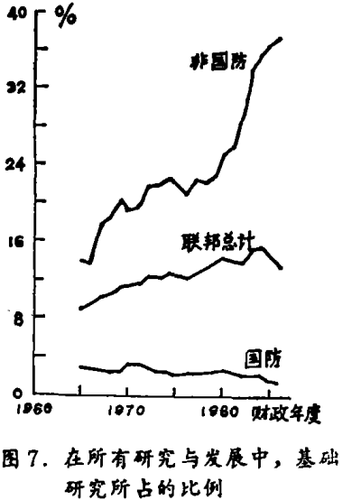

战后科学政策的第四阶段约开始于1980年,支持科学与工程基础的认识提高了。过去几年里,政府和产业界的适当作用较明确了,结果是联邦对开发非国防领域的支持大幅度削减,而增加了对基础研究的支持。图7表明对非国防项目的支持已转向基础研究。但是由于国防研究与发展在联邦科技中的统治地位,总的来说,基础研究的比例在过去二年中稍有下降。

应该做些什么?

除了苏联发射了第一颗人造卫星后的短暂阶段外,人们直到最近才清楚认识到联邦政府对科学与工程基础所负的责任。战后大部分时期主要依靠职能机构来支持研究,结果是始终偏向于与这些机构的职能有关的研究,而忽视了基础工作。

我们现在认识到联邦政府应该做些什么了。我们懂得了联邦研究与发展工作的三大目标。我们的制度能够很好地为精神价值目标和政府职能机构的目标服务。但我们还要使这个机制同样出色地为经济竞争力目标服务。

这个机制是什么呢?要说明它不是什么更容易些。它不是政府选择一些基础研究领域作为重点而制订的一个纲领。科学与工程发展得太快了,任何政府都不能有效地制订这样的纲领。

它也不是政府用于协调产业界、学术界和自己的实验室的研究工作的一个纲领。产业界对市场力量作出反应,它理应如此。政府的实验室对政府的需要作出反应。而学术界对学术上的机会作出反应。要协调这些活动来满足不同的需要是注定要失败的。

政府必须做的是,保证每个部门有资源和自由对自己的需要作出反应,每个部门有能力和动机与其他部门合作。为此我们建议将资源向全国的大学作重大的转移。大学总是吸引着最富探索性的人物。他们将研究与教育以一种在别处不可能的方式结合起来。

这是非常重要的,因为我们必须有教育计划来培养研究者,而如若不让学生直接加入研究,我们就不能有效地推动科学与工程的教育。

我们必须在使用这些新资源时鼓励必要的合作。去年国家科学基金会为一种新型研究组织——工程研究中心,设立了六项奖金。每个中心致力于一个重要的工程领域,把来自不同学科、来自学术界和产业界的研究者聚集在一起。他们在诸如通讯、生物技术、机器人系统、先进材料、系统研究等领域所选择的课题,既是学术上激动人心的,又有着巨大的潜在经济重要性。

这些中心将是成功的,因为它们以真正创造性的方式来满足真实的要求。它们动用各种学科来对付现实世界的重要问题。在这样做的同时,它们也使大学起了变化,减少了在组织上对学科结构的依附性。这种学科结构早已不是理想的了。

这些中心还把产业界和学术界研究人员带到一起、对双方都有利。学术界科学家在从事有经济意义的问题时获得了新的见解。有了产业界的支持,他们得以使用大学无力提供的研究设备。产业界科学家可以接触大学教师和研究生中最富创造力的人才,接触产生新见解的方法与思想,必定大有收益。

基金会一开始搞了六个中心,但这一主意的意义极广。去年我们收到140份申请,今年又有100份申请,虽然我们只能支持少数几项。这种做法不限于工程,很多科学领域也可以这样做而获益。

我们希望走在前面,用巨大的努力资助这类中心。总统前科学顾问乔治 · 基沃思(George Keyworth)称它们为基础科学与技术中心,因为它们从事基础研究,但是最终目标是创造国家所需的技术。

像工程研究中心一样,基础科学与技术中心应该是多学科的。它处于人们发现了最为激动人心的工作的学科交叉地区。例如:(ⅰ)生物技术是生物学、化工抑或化学的扩展?显然,它是这三者在不同程度上的扩展。(ⅱ)计算科学与工程包括数学、运筹学、计算机科学、信息科学,无疑还有其他学科。(ⅲ)其他任何新的领域都有这种跨学科的特点。

我们不应轻视现有学科在维持研究质量和教育纲领方面的重要性,但是我们还必须认识到,新的需求常常要求有新的社会组织 · 这在大学和其他地方都一样。

这些中心将使产业界和学术界有更多的合作。最近几年我们已经有了良好的开端,但是还做得很不够。我们需要的不是一个协调纲领,而是真正的合作,这是我们应该开发的主要力量。这正是美国对别国的协调纲领的答复。

在我们的工程研究中心和其他类似的新计划中,我们坚持从产业界获取主要支持,这也应该是基础科学与技术中心的要求。这种支持可以是金钱,但是更重要的是要求产业界提供人才、设备和思想。

我们还必须建立改善学术基础结构的机制。

· 我们必须把最出色最优秀的年轻人吸引到教授生涯中去。最近已有了一个开端,即校长年轻研究者计划(the Presidential young Investigators program),它为最感人才短缺的领域吸引了500名教师。

· 我们必须设法使用妇女和少数民族的潜在才能。这儿有一个公正的问题,这个问题是人们注意的焦点。但是这个问题的进展也有重要的经济意义。没有哪个想维持竞争力的国家能不充分利用有才华的人。

· 我们必须设法充分地投资于研究仪器。像别的政府机构一样,国家科学基金会将其开支的越来越大的一部分用于仪器。它使大学的研究者能得到超级计算机、同步光源、核磁共振器等等大型设备。

· 我们必须设法提供那么多大学所需要的学术性设施。

结 论

在最近几十年中,我们已经偏离了最优秀的科学家与工程师所表现出的理论与实践的综合。我们已经使科学过于成为那些人的财产,他们偏狭地限制自己的专业,看不到自己的学科与其他学科之间的联系,看不到自己的探索能力与别人完成实用目标的能力之间的联系。有迹象表明,我们正在理解这种趋势的危险性,正在理解十八世纪哲学家乔治 · 克里斯托弗 · 李奇登堡(George Christoph Lichtenberg)的英明:“只懂化学的人并不真正懂化学。”

我们必须尽力推动这种认识和变化。应该规定轻重缓急;我们不能包办一切,但这不能阻止我们干好最重要的事。如果机构改革是必需的,那就必须改革。

我们必须客观地分析形势,作出抉择。当代世界的竞争要求我们在科技领域作出比其他领域更大的努力。怎样最好地做到这一点,使我们能发挥手中知识的潜力,这是每个人的责任。

[Science,1986年5月2日]

——————

* 作者是美国国家科学基金会负责人