今年4月9日凌晨,我国著名科学学家赵红州教授的心脏最后停止了跳动。噩耗天降,肝肠欲裂,泪飞如倾!我们伫立在红州的病榻前,木然,呆然。红州走了?心里几乎无法相信,这是事实?一介英才只么休?!

红州是一位极富创造天赋的科学家。他自中学开始就爱好物理和哲学,再加上国家政治运动的曲折和安排,使他决定地要离开同样心爱的物理学,毅然走向新兴的但在他看来更加得心应手的交叉科学领域。他把主攻方向选在科学学,或称科学计量学。早在1974年,在摆弄复旦大学学报发表的自然科学大事年表提供的数据时,他便独立地发现了世界科学中心转移现象,即所谓汤浅现象。在初战胜利的鼓舞下,他创造性地提出了著名的“科学家最佳年龄定律”和“科学劳动智力常数”。在把马克思关于生产力和生产关系理论应用于科学生产领域时,他成功地提出了科学能力学的概念,并一直在尝试建立大科学发展的动力学模型。他另外一项堪与科学劳动智力常数的发现相媲美的成果,乃是“科学发现采掘模型”的建立。前几年,适逢室温下核聚变出现热闹论争时,钱老(学森)要我们对此现象作出科学学解释,其解释的理论基础即是这个采掘模型。此外,在其它研究领域,红州只要兴趣所至,其结果往往也是独创性的,诸如科学知识波谱结构的提出;人类认识的“三极管”物理模型的构建;潜科学在知识坐标上的表示问题研究等等。正因为此,中国科学学界、科学史界、自然辩证法界、潜科学界,乃至领导科学界的同志和朋友们,都为失去一位天才同行而痛惜不已。

红州是一位硕果累累的科学家。他几十年如一日,把科学研究视为自己的生命,始终工作在科研第一线。1984年,在他43岁时,出版了他的第一部专著。这在改革开放之初期,红州能出版专著,又在科学出版社,说它是了不起的成绩也是不为过的。随后,红州更是成果迭出,各种专著不断问世。诸如《大科学观》、《科学和革命》、《科学史数理分析》以及主编和合著的《大科学年表》、《政治科学现象》、《科学学与现代化》、《计划未来》等等。还有译著,如《科学的科学》、《科学计量学指标》等等。据初步统计,红州出版著作有10多部,在国内外发表学术论文高达500多篇。河南师大梁立明教授曾对我国科学学研究会的两份会刊作过论文作者统计分析,其研究表明,赵红州教授的论文产出名冠全国第一。

红州又是一位饮誉海外的中国科学家。红州与海外学者的交往,乃是和钱老(学森)的指点和帮助分不开的。钱老把科学计量学之父——普赖斯送给他的著作与论文,转赠给中国科学学全国联络组,就是红州与普赖斯建立友谊的开始。他会见过德国科学学家万英加特、瑞典科学学家厄尔英加、匈牙利科学计量学家布劳温、印度科学学家拉赫曼、前苏联科学学家马列茨基、格列诺伊等等。作为科学学专家,他曾应邀访问过美国、俄罗斯和乌克兰。

最使世界科学学同行了解并器重他的,是红州的学问。他的以“科学劳动的智力常数”和“科学发现采掘模型”为代表的近10篇论文在《国际科学计量学》等杂志发表后,引起了20多个国家50多所大学或科研所的同行的兴趣,他们纷纷写信索要抽印本。由于红州的学问精深,他赢得了普赖斯的信任和尊敬。他们俩虽然始终没有谋面的机会,但普赖斯曾两度邀请红州访问美国,给红州的邀请身份是“著名权威专家”。此外,红州应邀作为两家国际期刊的国际编委。他还曾赢得普赖斯科学学奖的提名奖。正因为此,当英国皇家学会会员、国际著名物理学家马凯,国际著名科学计量学家布劳温等国际友好听说红州病重和故去的消息,都表示了深深的悲痛与哀悼。

红州还是一位为人师表的科学家。我们师从红州开始科学学研究时,他已经是一位国内颇有知名度的学者了,可是我们亲身感受到的依然是一个农民儿子般的质朴。他既是一位循循善诱的严师,又是待人热心、诚恳、谦虚、谨慎的兄长、同事和朋友。他政治上立场坚定,热爱社会主义,热爱祖国,拥护党中央改革开放的路线和政策;科学上提倡大胆探索,敢于标新立异,充分发挥想象力和创造性;学术风气上,不仅提倡,更是身体力行科学的民主精神,平等相待,从不以势压人;生活上,他总是对我们说,“三分学问,七分做人”,在家要敬老爱妻,在外要敬重学长和朋友;对待荣誉和利益上,红州总是把自己摆在一个大哥因而必须谦让的位置上!我们跟随红州20年,岁岁年年,往事似昨,他的为人之坦荡与风范,绝非语言所能形容。正因为如此,红州的遽然归去,对我们的打击更大,我们所承受的悲痛最深。

最后,红州是一位热爱共产党、热爱社会主义祖国的科学家。纵观红州同志一生,他既是一名杰出的科学家,又是一名优秀的共产党员。他常常对我们深情地回忆起在中央马列学院的生活、师长的教诲,和马列主义毛泽东思想的学习。由于他继承了老一辈马列主义理论家的优秀传统,所以,他总能在自己的科学学研究中,娴熟地应用马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论。毋庸置疑,这正是他科学新思想、新观点瀑飞泉涌的活水源头!翻开他的著作或论文,人们总能或多或少地感觉到有关马克思主义唯物辩证法在科学学中成功应用的有益启迪。尤其值得指出的是,红州对党对社会主义祖国的朴素感情早已升华到了一个共产党员党性原则的高度上。正因为如此,每当国内外政治风云变幻之时,我们总是找他、问他、听他,给我们以政治上的清醒、深刻而又科学的认识,

毛主席诗云:“君今不幸离人世,国有疑难可问谁?”红州,我们的师长、朋友和同事,您真的走了?我们还有许多课题等待和您商量,还有许多文章等待共同起草,还有许多问题等待您的分析与探讨……。

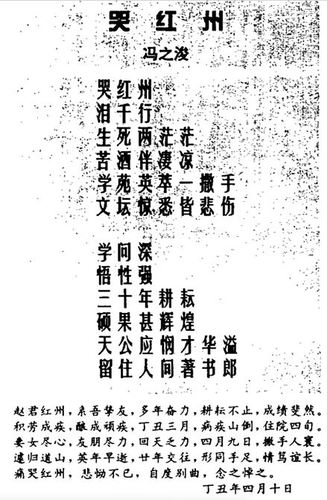

红州真的走了,永远地走了。不是常说天应有情吗?“天公应悯才华溢,留住人间著书郎”呀!如今是,心一寸,人千古,再有疑难可问谁?