跟踪这些未知物种是一场环球冒险,堪比任何丛林探险。

在埃克利哺乳动物大厅的一片昏暗中,成群结队的孩子们看到展示出来的十分漂亮的非洲野生动物实景模型,个个目瞪口呆。这个充实的野生动物大厅位于纽约的美国自然历史博物馆(AMNH)之中,里面有:制作成标本的美洲豹群在围捕一头非洲灌丛野猪,经过防腐处理的鸵鸟在一群疣猪前趾高气扬地漫步,几只早已死去的狒狒正在小心翼翼地防备一条毒蛇的进攻……在一个角落里,有一个展区挂着“尼罗河上游区”的标牌,这里有一匹孤独的河马在一群驴羚和马羚旁边吃草,近处还有一只鲸头鹳表现得一本正经,滑稽可笑。

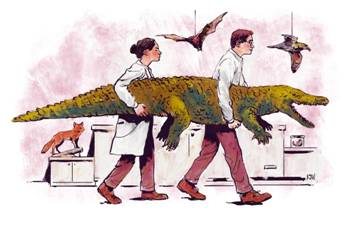

藏品架上的未知物种――神鳄

“这是我最喜欢的一个展区,”埃文·海克拉(Evon Hekkala)指着这个展区说,“有一只制作成标本的鳄鱼隐藏在那里呢!”

需要花些时间才能够发现那只鳄鱼,为了看到它我不得不使劲伸出我的头。是的,这只大鳄鱼的确就在那里,位于后面,朝着附近的一匹河马张着大嘴。它几乎没有出现在人们的视野中,直到最近才刚刚为科学界所认知。

若是在五年前,科学家们会将其归类为尼罗鳄――鳄鱼家族中最大的物种之一,也是最可怕的一种鳄鱼。但是在2011年,从这个标本以及几十个其他标本中提取了DNA样本后,海克拉证实这些标志性的动物实际上是两个不同的物种。这个物种一直装扮成尼罗鳄近亲的模样,但尼罗鳄的分布更为广泛。海克拉称之为“西非尼罗鳄(Crocodylus suchus)”――又称神鳄,就是立体模型中的这个物种。

海克拉是福特汉姆大学的遗传学家,她大力支持自然历史博物馆的工作,热衷于探索封锁在博物馆抽屉和立体模型中的秘密。1985年,海克拉当上一名在校大学生志愿者,麦吉尔大学雷德帕斯博物馆请她重新标记一批从刚果盆地收集来的长矛,其中一杆上面写着:有人认为它杀死过11头侏儒象。她说:“当时,我认为这是一件很疯狂的事情,令人悲哀。但后来我认识到,这杆长矛是在一个犯罪现场找到的一件法庭证据。”这些曾经深深刺入鲜活动物侧腹的武器,现在就在她的手上,显得毫无生机。海克拉称:“博物馆的藏品能够让我们了解到什么,那段经历真正地改变了我对于这方面的观点。”

埃文·海克拉和美国自然历史博物馆中的一块鳄鱼颅骨

这些藏品很容易被看作是没有灵魂的收藏物,是人类的收藏本能释放到自然界的典型范例,把生机盎然的野生动物变成了死气沉沉的动物园,将那些活蹦乱跳的、不停喘息的、专心求偶的、追逐猎物的、互相打斗的动物经过掩饰和解剖做成了纯粹的标本,要么呈现出立体模型中的姿势,要么封在抽屉里、塞进柜子中、或者装进罐子内。但是对于海克拉和许多其他科学家来说,这些储藏物是充满珍贵资料的宝库,是时间文物的密储器,其中记录着过去的生态系统资料,而目前这些生态系统正在发生快速的变化,或者即将消失。对于疫情的肆虐、环境的污染以及潜在的灭绝来说,这些储藏物就是能够提供线索的档案。其中,还充满着未知的物种,如这头神鳄。

为了了解鳄鱼这个雄壮的爬行动物家族中各种群之间的差异,海克拉对从整个非洲采集来的尼罗鳄标本进行了DNA测序,在这个过程中她偶然发现了这头神鳄。她说:“我是一位博物馆‘极客’,我想:对啊,我可以从博物馆收藏的标本中得到大量的尼罗鳄标本。”仅仅在美国自然历史博物馆中,她就找到了16种标本,这些几乎都是100年以前采集的,她在其他公共机构又找到了几十种标本。她从每一个标本上取下干燥的组织碎片,这些碎片往往都是附着在骨骼或皮肤上的,仍然富含可用DNA。她甚至成功地为七具鳄鱼木乃伊进行了DNA测序,这些木乃伊来自巴黎国家自然历史博物馆。海克拉说:“那里的藏品管理人员允许我们从这些木乃伊的尾巴上取下小块组织。”这些木乃伊大约有2 000年的历史,它们的DNA在炎热潮湿的环境中往往已经降解,但是海克拉还是在皱褶的皮肤边缘处找到了足够完好的组织,这多亏了埃及人高超的保存技艺。

总之,这些来之不易的标本证实了海克拉的猜疑:这些尼罗鳄的确是两个不同的物种。事实上,东部的尼罗鳄比西部神鳄少了两个染色体,尼罗鳄跟加勒比海的鳄鱼更为接近。而且据报道,跟好斗的东部尼罗鳄相比,这种神鳄更加温顺,而且会挖洞栖身。古代埃及人好像知道这种习性上的不同――海克拉研究的木乃伊鳄鱼全部是神鳄,当时两个物种在整条尼罗河中是共同存在的,而现在它们通常固定地生活在非洲不同的地区,只是在博物馆里享有共同的空间。

在美国自然历史博物馆里,海克拉打开了几个同时藏有两个物种的抽屉:本可以嘎吱嘎吱咀嚼的脑袋已经降解为V形的下颌骨,可以致命的牙齿现在要靠一些旧报纸塞紧固位,披甲的皮肤像旧地毯似的卷起……临近的收藏架上放满了其他爬行动物的遗骸。“我的一位学生曾经利用这些藏品证实:在我们原以为的尼罗巨蜥中,实际上含有三个不同的物种。”她说,“另一位学生正在研究铰龟。我预测:放在这些架子上的收藏标本中,大概有100种未被我们识别的物种。”

这些标本不仅仅能够揭示物种的身份特性,它们的大小和体形也能够证明这些物种的身体是如何适应自然界的:面对来犯的火蚁,蜥蜴进化出了较长的腿;随着气候变暖,鸣禽的体形变得更小了,而且由于滥伐森林迫使它们进入开阔的栖息地,它们的翅膀也变得轮廓更加分明了。这些标本的DNA可以揭示,一些濒危物种是如何经历多样性骤减的,而另外一些濒危物种失去的遗传多样性又是怎样开始恢复起来的。这些标本的细胞中含有少量的寄生虫,这些寄生虫揭示了流行病的起源,例如:导致世界上两栖动物死亡的可怕真菌,在加拉帕戈斯群岛的鸟类中迅速传遍的禽痘病毒,使太平洋蝴蝶中的一个物种迅速出现雌性化的杀雄菌,等等。

每一次技术进步都会使我们在这些古老的珍宝中发现新的价值。利用下一代测序技术,科学家们可以从最不可思议的来源中提取到DNA,甚至可以从一直浸泡在防腐剂福尔马林中的动物身上提取到DNA。科学家们可以提取出碳和氮的同位素,用来揭示动物当年的饮食习惯;他们还可以确定环境中的污染成分――在一项研究中,一个美国的团队通过研究保留下来的一块耳垢,记录了一头蓝鲸在一生中接触杀虫剂和汞的情况。

“我正在努力地创建一个有志于研究收藏标本的年轻科学家团队,他们将会搜寻像这样的材料。”海克拉说,“我会赞美那些进行外出考察的人,但是我们通过博物馆的抽屉就可以进行考察了。”

挖掘“盲区”,发现新物种

在华盛顿哥伦比亚特区史密森尼自然历史博物馆里,有一个非正规的蝙蝠洞――一个洞状房间,这里的数千只蝙蝠不是竖直地悬挂在岩石裂缝处,而是横躺在其中的钢质橱柜中。这家博物馆的哺乳动物馆馆长克里斯·海尔根(Kris Helgen)拉开其中的一个抽屉,里面装有三个填充起来的蝙蝠,体形虽大但并不令人畏惧。这种蝙蝠长着乌黑的毛发、圆圆的脑袋,看起来有些像《驯龙高手》系列影片中的“无牙”。它们的身体比我的前臂稍稍短一点,而它们的翅膀太大了,无法使其朝外伸展出去,只能折叠起来,固定住。这是一种大型猴面蝠,是世界上最大的蝙蝠物种之一。

克里斯·海尔根和大型猴面蝠

这种蝙蝠仅仅生活在所罗门群岛上,它们的巨大牙齿不太像蝙蝠牙,可以用来咬破椰子和其他坚硬的果实。科学家们见到了这种蝙蝠,将其收集起来,但是他们一直错误地把该物种当作在同岛生活的另外一种大型黑色蝙蝠。直到有一次,在各个博物馆之间进行奔波期间,海尔根才认识到两个物种之间的差异。那一次,他长途跋涉到悉尼的澳大利亚博物馆,这里是同时藏有这两种动物的少数机构之一。把两种动物并排放在一起,它们之间的差异是显而易见的:另一个物种的腹部呈现出香蕉黄,背部长有下垂的毛发;而海尔根的蝙蝠是黑色的,长着短毛。此外,两个物种嘴里的每颗牙齿都是不同的。海尔根说:“世界上两种最大型的蝙蝠生活在一起,应该可以很容易区分开来。只是因为两种蝙蝠体形都大,都是黑色,因此没有人知道其中的区别。”

这种混淆现象是常见的,因为涉及这个领域的生物学家通常没有时间,或者是不具备专业知识,没法仔细审查所掌握的一切标本。他们首先采集标本,然后再提出问题。最终,大量的标本储藏在自然历史博物馆中,而有能力对这些标本进行分类的分类学家在人数上却越来越少,他们难以应付。根据一项研究,博物馆的标本平均等待21年,才能获得正式的描述;一条可怜的蝮蛇被忽视了,在储藏架上等待了206年之久。

这就意味着许多“新”物种已经呆在罐子里和架子上,在等待被人“发现”的同时,表面上逐渐地积聚了一层尘土。查尔斯·达尔文(Charles Darwin)、阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士(Alfred Russel Wallace)、亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)以及昔日其他著名的博物学家,通过奔波于各大洲和岛屿之间,为丰富多样的生命进行登记分类。然而,现代的博物学家通过往来于世界上的博物馆之间就可以做出同样的发现了,因为各种动物就呆在那里。海尔根说:“这样的做法很古朴,但目前仍然在这么做。”

海尔根有点像“哺乳动物发掘机”一样,到目前为止他公开揭示的哺乳动物大约有30种,还有大约20种尚待公之于众。他的这些发现真可谓是一项令人印象深刻的壮举,使哺乳动物类为人类所熟知。海尔根的策略简单而有效:去发现那些所谓的“盲区”――那些还没有人彻底研究过的一类哺乳动物,前往能够到达的每一家自然历史博物馆,审查能够找到的每一个标本。那只大型猴面蝠就是这样发现的,而且海尔根的绝大多数著名的发现都利用了这样的方法。

2003年,为了研究尖吻浣熊,海尔根又一次奔波于各博物馆之间。尖吻浣熊是树栖浣熊的一种亲缘动物,并不引人瞩目,也很少有人研究。海尔根见到了许多标本,但是在芝加哥菲尔德博物馆里,他找到了一份惊喜。“这里的标本长有带绒毛的橘红色皮肤,跟我以前见到的任何标本都毫无关系。”他回忆道,“我想:这些甚至不可能是尖吻浣熊。”研究了皮肤和相应的头骨之后,海尔根认识到这些动物属于一个未知的物种,他称之为“小型犬浣熊(olinguito)”。一旦知道了要寻找什么之后,海尔根在全世界博物馆的收藏标本中又找到了几头小型犬浣熊。为了确保像他认为的那样截然不同,他为这种动物进行了基因测序;在厄瓜多尔和哥伦比亚的云雾森林中,他甚至还发现了活生生的小型犬浣熊!

19世纪吉尔伯特群岛上的鲨鱼齿武器

小型犬浣熊看起来就像某个设计师设计了世界上最可爱的毛绒玩具,然后又赋予其以生命一样。可爱的面容使小型犬浣熊成为名角,尤其是在它们的家乡,它们是远近闻名的。宣布了小型犬浣熊的存在之后,来自公园管理员和鸟类观察家的电子邮件源源不断地涌向海尔根的邮箱,记录了它们的出没。“在多个场所和多个保护区都有小型犬浣熊,我们最近不用为之担心。”

而大型猴面蝠就没有那么幸运了,它们遭到猎捕,而且生活在几乎被砍伐一空的原始森林中。我们了解到它们的存在也只有不过十年的时间,但它们已经是极度濒危的动物了。其他物种的情况甚至更糟。2009年,海尔根对来自萨摩亚群岛的两个果蝠新物种进行了命名,目前两个物种均已灭绝,现在只有采集于19世纪的标本还在。

这些发现使我感到极为悲伤,这不同于发掘出史前的化石。这些物种正在消失,或者在我们有生之年已经消失,而且是毁在我们的手上。这些物种代表着大自然的大部分众生,然而在未来只有通过博物馆才能发现它们,因为相应的鲜活物种已经灭绝,不复存在,我们只能从橱柜里招来它们的灵魂,以此来了解它们曾经存在过的事实。当海尔根和海克拉研究这些收藏标本的时候,他们就像天文学家正在观望着那些早已熄灭的恒星之光一样。

在这个意义上来说,博物馆的收藏标本就是一个窗口,借此不仅能够观察到当今潜在的生物多样性,而且还能够观察到过去已经消失的生物多样性。“试想一下,肯定有许多这样的动物:它们的头骨,哪怕是一两块头骨,还没有被安放在博物馆中,它们就已经灭绝了。”海尔根说,“正因为如此,最终将动物收藏起来是很重要的。不然的话,这些动物会消失,而我们对它们的存在将会永远全然不知。”

吉尔伯特群岛是基里巴斯共和国的一部分,坐落在在太平洋上,位于巴布亚新几内亚和夏威夷之间的中点处。3 000年前,人们首先定居在岛上。由于周围没有金属,他们利用最容易获得的鲨鱼牙齿做刀刃。他们在牙齿上钻出小孔,用椰子纤维或人类的头发捆扎在木片上,结果就做成了形状不规则的刀刃,上面排列有小小的尖状物,其本身就呈锯齿状。甚至有些工匠通过从不同区域的特定物种身上获取牙齿做成刀刃,从而建立起了一个品牌。

这些工匠在无意中也进行了一次鲨鱼种群普查。鲨鱼的牙齿具有物种特异性,所以利用吉尔伯特群岛刀具上牙齿的形状,研究人员可以揭示几个世纪前畅游在群岛周围的鲨鱼属于哪些种类。

哥伦比亚大学的约书亚·德鲁(Joshua Drew)发现,芝加哥菲尔德博物馆藏有这样的武器,令人敬畏。其中包括匕首、剑、三齿鱼叉,还有一把14英尺长的鱼叉,根据德鲁的描述,这把鱼叉大约相当于“两个半实习生那么高”。通过这些武器,德鲁确定了八种鲨鱼,其中两种――灰色鲨和沙拉鲨――已经消失,在该群岛周围方圆数千公里的范围内都未曾见到过这两种鲨鱼。德鲁说:“我们甚至还不知道它们曾经存在过,它们就已经离开这里的珊瑚礁而消失了。”这就是德鲁所谓的“影子生物多样性”中所包括的一种现象――这种多样性虚幻无形,只有通过博物馆标本反映出来的启发性信息才能觉察到。

基线偏移综合症

在生态环境保护者开始对野生动物区域进行观察之前,那些栖息地往往已经遭到人类活动的破坏。生态学家称之为“基线偏移综合症”――我们对自己所看到的情况习以为常,却没有觉察到已经失去了多少。博物馆藏品能够揭示我们的损失到底达到了怎样的程度。“这些藏品本来是为其他目的而收集起来的,可是现在产生了一种突现的属性:能够把我们带回到过去,使我们了解过去几个世纪中的情况,”海尔根说,“在世界上的其他地方都无法找到这样的信息。”

这类研究是可行的,因为博物馆藏品很少有不经鉴别就予以采集的情况。通过共同筹划的探险活动,从同一个地区带回大量的珍贵收藏物,上面都标明采集的地点和时间,通常还附有精心撰写的野外记录。这样,藏品不断地丰富起来,而且带有目的性。

约瑟夫·格林内尔(Joseph Grinnell)是加州大学伯克利分校脊椎动物学博物馆首任馆长,以其一丝不苟的记录而著称。从1904年到1940年,他游遍了加州的山脉、海滨和沙漠,采集了100 000多个标本,洋洋洒洒地写下大约74 000页的野外记录。格林内尔写道:“多年过后,或许100年过后,未来的学生们仍将能够得到有关加州地区动物区系状况的原始记录。”

格林内尔是正确的。2002年,克雷格·莫里茨(Craig Moritz)和其他人一起开始重新勘察格林内尔曾经走过的地区。多亏了格林内尔的记录,莫里茨一行人员能够前去许多相同的地点;在某些情况下,他们将捕兽器布置在同一块卵石下。目前他们的工作仍在继续,为上个世纪的风景变化提供了一幅最为清晰的画面。例如,在约塞米蒂国家公园地区,现在许多啮齿动物生活地带的海拔高度比过去高出数千英尺,这很可能是气温不断升高造成的。

许多这样的重新勘察正在进行之中。海尔根正在计划重走前总统泰迪·罗斯福(Teddy Roosevelt)的路线,罗斯福1909年的东非探险之旅为美国史密森尼博物馆带来了11 000多个标本。海尔根利用相机陷阱代替真正的陷阱,他希望能够记录下在一个世纪期间不断发生变化的野生动物。“其中有些地区是国家公园,而其他地区则变成了农业区,”他说,“我们可以看到这些变化对当地的野生动物产生了怎样的影响。”在罗斯福勘察东非期间,赫伯特·朗(Herbert Lang)和詹姆斯·蔡平(James Chapin)在西非进行着同样的勘察。“结果,他们的广泛采集为美国自然历史博物馆带来了200 000个标本,从绦虫到犀牛都有。”海克拉说,其中包括一些她研究时利用的鳄鱼标本和许多埃克利展厅中的立体模型。海克拉渴望能够重走他们当年跋涉的路线,但是当地的政治动荡局势可能会使她的计划难以实现。

通过描绘过去的动物群落看起来是什么样子,我们可以研究该如何恢复它们以前那种富有生气的光辉形象,这样我们就不会陷入由于基线偏移导致的生态遗忘症之中。通过观察以往的物种如何应对变化的气候、缩小的栖息地和遍布的污染,我们可以更加准确地预测这些物种在未来将会怎样去应变。通过发现隐藏在博物馆保险库里的新物种,我们能够制定计划来保护目前仍然存活的亲缘物种。“在西非神鳄的地盘上进行了大规模的石油勘探,”海克拉说,“现在,我们知道神鳄就在那里,我们可以努力将其列入《国际濒危物种贸易公约》,执行保护措施。一旦我们知道神鳄就在那里,我们就能够坚持对其进行保护。”

正因为如此,收集行动仍然很重要。最近,一篇有鲜明观点的文章发表在顶级期刊《科学》上。作者认为:标本采集具有风险,可能会将本已脆弱的物种逐个杀光,应该用录音资料、拍摄图像和非致命组织的采集来取代。该文引起了100多名生物学家的强烈回应,他们认为文中提到的那些策略均无法达到获取实际标本的效果。

如果仅仅靠相机捕捉到的图像,生物学家永远都不会发现大型猴面蝠、神鳄和小型犬浣熊。采集行动会牺牲个别动物的生命,但是反过来看,关于潜在的物种和群落的变化、野生动物如何应对正在变化的世界、未来如何为野生动物提供保护等,标本采集能够给我们提供无可替代的信息。地球上的生物多样性明显减少,所谓的“第六次大灭绝”使这样的工作更为重要。“人们有这样一种倾向:从本质上把对收藏标本的研究看成是老一套,或者将其当作是对过去的研究。其实,这是一种误解。”海尔根说,“相反,这种研究在本质上是具有前瞻性的。”

“无论谁带回死掉的动植物,将它们封存在橱柜里,一保存就是几年、几十年、甚至数百年,或许这不是一种本能的选择。”海尔根说,“但是,这正是自然历史博物馆的职责所在,这是一种非同寻常的追求。”

资料来源 The Atlantic

责任编辑 丝 丝