“大科学”(Big Science、Megascience、Large Science)是国际科技界近年来提出的新概念。大科学研究的国际合作模式主要包括:科学家个人之间的合作、科研机构或大学之间的对等合作、政府间的合作。近几十年来,一些重要科研机构的大规模研究的运行特点和研究文化都在发生变化,大科学已非昔日之大科学,而是进入了新时代的新的大科学。

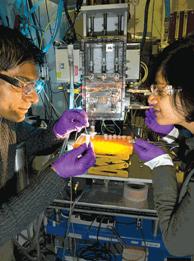

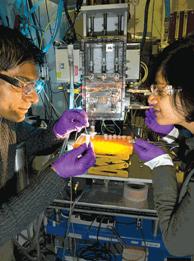

图1 一件不同寻常的礼物:布鲁克海文国家实验室在美国能源部长塞缪尔?博德曼于2006年来访时赠予的礼物,代替了一直以来的加速器磁铁复制艺术品礼物。这是一个装有纳米颗粒的玻璃瓶,象征着实验室的重点已经从高能物理和核子物理转向以新材料为基础的研究

2006年6月2日,布鲁克海文国家实验室(BNL),一位来访的重要人物走时带走了一个不同寻常的送别礼物:密封在一个玻璃瓶里的纳米粒子。

几十年来,来实验室参观的贵客都会收到各种不同的礼物,但几乎都是有雕刻图案的加速器磁铁复制品,实验室最有名的重离子对撞机和它的前身的象征。新礼物(见图1)的接受者是美国能源部长塞缪尔·博德曼(Samuel Bodman)。

这个新的礼物表明,BNL的管理者已意识到,实验室的重点已从高能物理和核子物理转向基础能源科学,能源部将新的重点定义为:“在电子、原子、分子水平上,理解、预测乃至最终控制物质和能量的基础研究,为新能源技术提供基础,为能源部在能源、环境和国家安全方面的任务提供支持。”重点转移在一定程度上是因为BNL曾一度搁置如今又重新启动的达10亿美元的建设项目:国家同步辐射光源二期工程(NSLS-II)。

此外,这件礼物也标志着大规模科学研究的开始,不仅仅是在布鲁克海文实验室,而是在美国整个国家实验室系统,虽然这种趋势目前还不那么明显。大规模材料科学加速器,而不是高能物理加速器,成为冷战后大多数基础研究实验室的主要项目。与此同时,这些实验室研究系统的特点和文化都有了许多重要的改变。我们将自上世纪80年代以来的逐渐形成的这一阶段性转变的结果,称为新的大科学或生态大科学。

博德曼的纳米粒子礼物之所以值得关注是因为,纳米技术研究是新的大科学的象征。正如W·帕特里克·麦克雷(W.Patrick McCray)于2005年在《历史和技术》上的一篇文章所指出的那样,纳米技术不是科学突破获得实际应用的线性故事,它的意义远超于此,从一开始,纳米技术研究和推广就与乌托邦式的愿景、产业利益、跨学科合作和国家目标交融在一起。

在这篇关于大科学的文章中,我们将特别提及NSLS-II项目前身的研究生态。最初的NSLS(最早的设施设计是一种同步辐射源)类似于生态学家的样方,隔离出一个代表性区域,分析其生态系统(见图2)。我们需要考虑新的大科学的时代性、特点、资助和挑战,我们也需要讨论认识和研究新的大科学的特定研究生态的重要性,这需要新的历史工具和方法。

图2 新的大科学的研究生态从根本上不同于旧的大科学。新的大科学设施,如图中布鲁克海文国家实验室的国家同步光源项目的实验现场,这是一个多样化的、跨学科研究团队的合作项目,在同一个研究设施中安置有多种不同用途的仪器设备,还有与其他设施用户之间的联系

旧的大科学与新的大科学

我们以“新的大科学”这一术语来描述当前的科学时代:以材料科学为主导的大规模研究的时代。新的大科学时代的特点是对赞助机构更大的责任,更倾向于实用性和产业的参与。这些特质反过来导致高度多样化和数量庞大的用户群体,这有助于寻求资助。与旧的大科学时代相比,新的大科学更能促进小规模的研究和实验,促进国际和多学科的协作,尤其在生物医学领域。

(美国)国家同步辐射光源(NSLS)代表了新的大科学的崛起,其在1982年开始运作,当时材料科学设施(同步光源和中子散射设施)开始取代高能加速器成为美国最大国家实验室的重点项目。与探索核与亚核尺度的核物理或高能物理加速器研究不同的是,材料科学研究的是原子、分子等更大尺度的物质现象。但在这个新的科学时代里,美国国家实验室的高能物理研究资助项目仍会继续进行,虽然大部分研究活动是在国外开展的。为展现新的大科学风貌,我们需要深入了解NSLS,以及它是如何主导BNL的实验室文化的。

包括BNL和其他实验室在内的旧的大科学设施中的仪器设备主要是反应器和加速器,这些大型科研设备是一般大学所无法拥有的。到了1960年代,最大实验室里的高能物理加速器为科学界广泛的基础研究用户服务。旧的大科学的设施可用于多种目的,因此,BNL和其他一些实验室都有一系列的项目,包括核物理学研究、制造材料科学仪器等。这些规模和影响都不大的项目提高了实验室的研究声誉,但并不足以保证其持续发展。工业用户和实际应用都要依托于基础研究,这也是大科学实验室的主要功能之一。

旧的大科学的发展动力是高能物理项目规模的递增,包括仪器、合作的规模以及实验的持续时间。而由于新的大科学时代的典型特征是材料科学项目占主导地位的,所以,NSLS项目的仪器和合作的规模并没有越来越大,相反,其研究生态系统越来越复杂:越来越多的研究领域(特别是在生物医学领域内)、更广泛的仪器设备、不同研究项目之间的更多联系、研究团队的更快转换等。

NSLS研究文化的几个特点

考察新研究生态的特点和了解其习惯和问题非常重要,这样我们可以用系统和谨慎的方式迎接各种挑战。为此我们提供NSLS研究文化的几个特点,以阐明新的大科学的材料科学项目与代表旧的大科学的高能物理项目之间的不同。

第一个特点是:NSLS的许多研究项目从一开始就是产业的整合,其目的之一是为一系列产业用户和其他感兴趣的用户提供机会,而不再是将这类用户视为一种寄生关系。1994年光谱技术公司的扫描红外显微镜就是一个示例,这是一台与诺斯罗普·格鲁曼公司、华盛顿卡内基研究所地球物理实验室合作安装的仪器。光谱技术公司与宝丽莱合作研究高分子涂层的化学构成,诺斯罗普·格鲁曼公司使用该仪器检查多种工业用设备的超导体的缺陷,地球物理实验室使用该显微镜研究地质标本的化学成分,美国联邦调查局用它在各种材料中寻找爆炸物痕迹,在人体样本中发现药物残留,加州大学的科学家利用它(与其他研究人员合作)研究分析行星间的尘埃颗粒。

科学家萨彦·古普塔(Sayan Gupta,左)和里基乌塔·梅洛(Rhijuta D 'Mello)正在成为新的大科学象征的同步光源设施中制备用于分析的生物大分子样本

与旧的大科学设施中通常固定于某个位置的仪器设备相比较,这台红外显微镜显然会经常随着不同的使命而转移地方。在旧的大科学模式下,一些仪器的转移,如用于μ介子异常磁偶极矩实验的g-2环设备于2013年时从BNL转移到费米实验室时,就是一个非常轰动的新闻事件。

新旧两个科学时代的第二个区别涉及到跨学科网络的范围和复杂性,一个例子是NSLS资源开发实验室的近红外可扩展波荡器系统(NISUS)。参与NISUS开发的还有能源部的其他四个实验室:托马斯·杰斐逊国家加速器实验室、劳伦斯伯克利国家实验室(LBL)、洛斯阿拉莫斯国家实验室和斯坦福直线加速器中心(SLAC),三个工业合作伙伴是波音公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和STI光电公司,三个大学合作伙伴是杜克大学、加州大学洛杉矶分校和密歇根大学。NISUS是一个支持不同实验的科学网络,而不是一个中枢,其发展是一种相关或关联的关系,而不是简单的扩展。此外,新的大科学的材料科学项目通常涉及技术项目的实际应用和推广,其结果是,项目的跨学科网络不仅包括有合作关系的科学家网络,还包括了与这些科学家接洽进行技术准备和引导进入市场的人才网络。

第三个区别就是我们所说的“如同章鱼”的研究网络特征:国家同步辐射光源(NSLS)的一个研究领域,或者甚至某个具体的研究项目都有可能用到多种实验仪器设备。1992年,在NSLS的地球和土壤科学研讨会上,研究人员在六个实验站点进行的实验就使用了六种同步加速器辐射技术:X射线探针成像、X光射线吸收光谱法、金刚石压腔技术、大面积压制技术、粉末衍射技术和显微层析技术。NSLS的研究项目也可能涉及到布鲁克海文国家实验室(BNL)和其他实验室的一些技术和仪器。

第四个区别就是我们所说的技术的多种稳定性,即技术可以适应新的和不可预见的用途。一个例子是有着悠久历史的穆斯堡尔能谱学,早在1960年代,穆斯堡尔能谱学已发展成为一种有多种实际应用的分析技术。到了1990年代,这些应用进一步扩展到同步加速器领域。另一个例子是断层扫描技术,这种分段成像技术在生物医学领域内得到了大量实际应用。事实上,断层扫描技术已经不是一种单一的技术,它已经演变拓展为多种分支技术。

第五个区别是:如NSLS这样的综合科研设施倾向于产生分设施,这些分设施本身就能支持以上描述的新的大科学的生态属性。一个例子是超导X射线光刻源存储环。这个计划始于1986年,其目标是开发一个小型的同步加速器,以作为国防部在高分辨率计算机芯片生产上赶超日本和德国制造业计划的一部分。这个项目涉及到技术转让和特定的国家利益目标。小型同步加速器的整个基础设施建在NSLS,美国半导体制造商可以在这里学习X射线光刻技术。当时已开发出两个原型,但该项目于1992年终止。

新旧大科学研究文化的差异

新旧大科学之间的差异还涉及到研究文化。其中一个区别是克里斯凯效应(Krinsky effect),这是NSLS已故加速器物理学家塞缪尔·克里斯凯(Samuel Krinsky)提出的一个概念。当高能物理机器发生故障或停机改进时,实验者都会耐心等待。为什么呢?原因之一是实验者知道没有人能抢在他们前面取得成果,另一个原因是他们别无选择,因为他们通常只有在机器能够工作的时候才能产生相关的研究数据。此外,他们还可以通过关机来更新探测器。

而同步辐射设施的研究文化则不同。如果机器坏了,研究可能会被别人抢先,探测器通常很少全面升级,而是替代以大幅度的功能改善。随着美国和世界加速器数量的减少,同步光源的数量随之上升,如今已有60多个。研究人员知道还有其他几十个拥有类似功能的可用同步光源。如果用户不满意还可以去别的地方,甚至将他们的仪器带走。研究生态从内向外分散,产生了一种以用户要求为上的氛围。NSLS的实验人员约翰·加拉伊达(John Galayda)将这种趋势称之为“集中模式越来越少,按用户要求定制的研究文化氛围越来越浓的后克里斯凯效应”。X射线用户只对目前能获得的资源更感兴趣,而不是像高能物理学家那样耐心等待更好新设施的出现。

另一个区别是:新旧大科学对监管的担忧。高度集中化的研究文化,对于道德和安全问题制定有严格有效的规定和措施,即使只是在一些大的研究机构中得到有效实施。然而,当研究模式演变为新的大科学的典型分散网络时,一些规章制度变得更加难以实施和执行,极端的分散势必会威胁和破坏整体的有效伦理和安全监管。

另一个区别是知识的形成:高能物理学家总是使用加速器在整体知识上添加知识片段,而材料科学家通常使用大型仪器和较小的设备将知识片段拼凑为整体,就像马赛克一样。此外,当新属性材料出现时,他们会改变原先的计划。

一个具有讽刺意味的转折点

新的大科学的起源可回溯到1960年代和1970年代,科学界对新材料越来越大的兴趣导致美国国家实验室出现一批大型实验机器。在1960年代早期,用于中子散射研究的反应器建在布鲁克海文国家实验室和橡树岭国家实验室里,1960年代末,首个光源设备已经完成,但其大多数操作借用了主要用于高能物理的实验设备。与此同时,国家实验室对材料科学研究的支持力度也在增加。到了1980年,能源部对基础能源科学(投资于材料科学研究的建设和运营)已增长到了近2亿美元。虽然这个数额还是低于高能物理研究的3亿美元,但却多于同样使用大型仪器的核物理研究的1亿美元。

美国科学政策环境从1980年代开始发生变化,并于1990年代达到极致。特别是在这段时期里,对于国家实验室及其大型项目的资助理由也开始有了变化。旧的大科学的资助理由通常基于冷战需要,一些大型项目至少要象征性地有助于国防力量。基础研究更多被视为一种内在价值,就像艺术一样:提高公众的幸福。而新的大科学的兴起时代,日益强调对成熟科学资助机构的责任,关注政府与产业的伙伴关系和实际应用前景。这种优先顺序适应于冷战后的道德经济,其重视企业家精神和实用性。

然而,通往新的大科学之路并不是在旧的高能物理研究和新崛起的材料科学之间的竞争中形成的。具有讽刺意味的是,材料科学是通过继承旧的大科学传统,以建造超导超级对撞机(Superconducting Super Collider,简称SSC)而进入21世纪的。由于担心项目之间的竞争引起冲突,破坏对撞机的前景,美国能源部能源研究办公室主任阿尔文·特里维尔皮斯(Alvin Trivelpiece)于1984-85年起草了一份与实验室分享利益的协议。

特里维尔皮斯的计划呼吁建立三个材料科学项目:劳伦斯伯克利国家实验室的先进光源项目、阿贡国家实验室先进光子源项目和橡树岭国家实验室的反应器项目,后者已演变成散裂中子源。另外还支持了两个核物理项目:布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机和弗吉尼亚州纽波特纽斯的杰斐逊实验室。1993年超导超级对撞机项目取消,一直待在阴影中的一些材料科学项目终于占据了舞台中心。

资助和其他挑战

图3 研究经费在GDP中占一定的比例。在半个多世纪的时间里,作为研究资助者之一的美国联邦政府的投入超过了产业和其他来源

从表面看,与新的大科学相关的特征可能是一个简单的资源经济的改变,大型研究项目通过政府与产业伙伴关系获得资助,但实际情况并非如此。如图3所示联邦政府、产业和来自其他方面的研究资助,表明联邦政府在过去几十年里一直在资助基础研究。

从1950年代初的旧的大科学时代到新的大科学时代,军事基础研究的资助一直较小。最近几年在不断增加,但这可能是因为军事设施同时还进行一些基础研究的原因,例如与桑迪亚国家实验室合作的Z机(译注:据认为,美国新墨西哥州桑迪亚国家实验室里被称为“Z机”(Z Machine)的装置,或许能找到解决世界能源短缺问题的答案。这个装置用少量的电引燃,可产生290太瓦的电量,相当于全球发电总量的80倍。但目前这股电力仅能在持续七百亿分之一秒的脉冲中释放)。如图4所示,过去几十年里具有最显著特征的,是始于世纪之交的联邦生物医学研究经费的大幅增长。

理解新的大科学的资源经济学是一个极大的挑战:资金来源众多、资助模式复杂。在旧的大科学模式中,(美国)国家科学基金会(NSF)通过大学赞助一些高能物理研究,但几乎所有的高能物理加速器及其研究的资助都来自美国能源部及其前身原子能委员会的单一研究计划。在新的大科学资助模式中,加速器的资金几乎继续全部来自美国能源部,但研究经费则来自能源部和NSF的各种计划以及来自产业和美国国立卫生研究院。此外,新的大科学设施的用户呈多样化和瞬态化,其中的复杂关系很难理清,这些用户包括通过大学、研究机构、产业获得资金的不同领域的科学家,以及从国立卫生研究院、医院和制药公司获得资金的医学研究人员。

新的大科学的兴起,对于旧的大科学的传统管理和推广方法是一个很大的压力,由此促进了新方法的发展。

同步光源的工业应用,将产生在旧的大科学模式中不成问题的担忧。如知识产权问题和责任保险就是比较明显的例子,及时获得使用是另一个问题。当前审批程序的设计流程主要针对学术用户,提议通过的过程可能需要一年时间。而工业用户通常需要更快速的审批时间。如IBM等拥有自己光束线的大公司,审批过程可以走上“快车道”。但是对于没有光束线的小型企业来说,旷日持久的审批时间是一个大问题,一些用户设施正在寻求加速获得使用权的途径。

图4 各学科研究经费增长示意图。自1970年代以来,大多数学科的联邦资助经费都只有小幅上涨。但约在20年前,对生物医学研究的资助开始大幅增加。生命科学研究资金分解为国立卫生研究院(NIH)的生物医学研究和其他部分

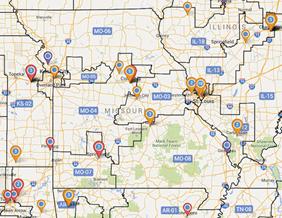

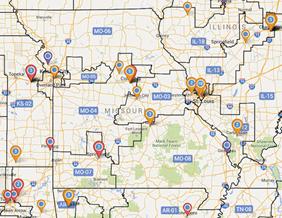

另一个担忧是大型材料科学设施的使用涉及到一些政治上的原因。国会代表通常对落户自己地区的项目更感兴趣。而新的大科学的研究网络的特点,通常需要通过多个地区的设备与用户相连。这一现实促使美国能源部开发了一个交互式的在线地图,可以清楚显示国会选区、用户和能源部用户设备的分布情况。图5显示的是根据该网站一幅分布图生成的屏幕截图。

新的大科学的研究生态

新的大科学研究生态的复杂性导致其模式和变化很难描述。在数据和方法都相当分散的情况下,如何提取、分析和揭示信息,为历史学家和其他研究人员以及政府人员所用呢?跟踪某个特定研究项目,甚至是更多的研究项目,对于鉴别和研究新兴趋势和总体变化的价值非常有限,因为有太多的重叠和分支。科学历史学家和社会学家如何对整体研究生态进行调查,以发现和评估研究实践的差异?

我们可以用不同方式来阐述相关问题。若干传统方法可以用于我们的研究。我们可以跟踪设备操作的历史,例如,我们可以观察设施储存环关闭进行维护、维修和升级期间的活动:停机期间新安装了哪些设备,做了哪些修改和更新,包括监测系统、真空室和电源;停机期间产生的变化对机器的重要性能(如电流和亮度)产生了哪些影响。我们也可以通过负责人和主要管理人员跟踪机器的管理情况,或者我们还可以跟踪仪器的使用情况:如合作情况、光束线、研究领域、成果(专利、奖项和出版物)。除非能与整体网络联系起来,否则所列的这些研究仍然价值不大,由于这些网络的错综复杂,理清这种联系是比较困难的。

显然,信息是客观存在的,虽然有些可能会忽略掉,这些姑且称之为隐性信息,我们甚至不知道它们是什么。但未来我们有可能创建出新的数字工具来提取隐含信息,这样的进步将有助于改变我们理解历史的方式。新型数字工具可以跟踪和绘制复杂而变化的模式,从而将计算机分析和可视化技术用于分析历史丰富和复杂的大型设施(如同步光源)。这类设施及其覆盖的研究领域产生的历史数据如此庞大和复杂,很难通过传统方式进行研究分析。

新的数字工具用户可能包括:科学政策管理人员和能源部官员,他们感兴趣的是如何优化研究资助;科学历史学家感兴趣的是特定的发现和研究项目产生的影响;科学研究学者感兴趣的是科学分支是如何出现又如何消失的;机构学者感兴趣的是各种研究设施是如何连接、相互支持和发展的。

在新的大科学中,大规模材料科学加速器已取代了高能物理加速器成为美国最大国家实验室的重点项目。这个新阶段给实验室的运行特点和研究生态都带来了很大的变化。国家实验室的领导特质可能也会有所改变,例如,实验室可能需要不同专业技能的领导人,而不是旧的大科学模式中具有强大个人魅力的老板,如欧内斯特·劳伦斯(Ernest Lawrence)、罗伯特·奥本海默(J.Robert Oppenheimer)和罗伯特·W·威尔逊(Robert W.Wilson)。

图5 用户分布图。美国能源部开发的在线互动定制地图提供了科学家使用DOE设施的地理数据。这幅屏幕快照中包括的是密苏里州国会选区,2014财政年度这里有200多名科学家在美国能源部科学办公室安置在其他州的用户设施里进行科学研究。点击标记可显示用户机构及相关设施

高能物理和核物理研究领域不会消失,也不会融合到一个新的领域中,或消失在大科学时代美国国家实验室支持的项目中。学科生态位不会消失,相反研究生态将更复杂和延伸。在旧的大科学时代,一些主要研究项目的研究都集中于某个重点,而新的大科学则呈分散式,机器设备也更加多样化,使用者是一批无定型、不断变化的用户群体,研究计划也是开放的。因此,管理者和资助者必须开发新的方法来应对、促进和评估研究。

新的大科学时代的历史学家和其他学者都可以通过制作新工具提取、分析和显示新的研究生态系统的数据,做出建设性的贡献。这些数据有助于我们开拓思路,让新的大科学走向蓬勃发展的新时代。

资料来源 Physics Today

责任编辑 岳 峰

――――――――

本文作者罗伯特·克里斯(Robert P. Crease),纽约石溪大学哲学教授;凯瑟琳·威斯特法(Catherine Westfall),密歇根州立大学的科学历史、哲学和社会学的副教授。