大自然基本上是懒惰的——它总是像取最小作用量的路线。把这个概念提升为原理并赋予它以精确的数学意义之后,物理学家们发觉他们能以一种统一的形式描述从板球到基本粒子的任何事物的运动。

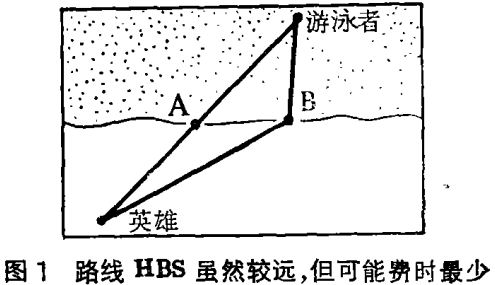

设想你在海滨,听到来自海中的呼救声;有一个游泳者在危难中,你想猛冲过去救人。但你是一个细心的英雄,先停下来沉思一个主要问题:走哪条路线才能使你最快地到达游泳者?你走如图1所示的直线HAS,还是选择一条较迂回的路线例如HBS?但要想到你在沙滩上奔跑比在水中游泳快,所以虽然路线HAS的长度最短,但路线HBS将费你的时间最少。

从上面目击这个场面的是一架从伦敦到巴林的飞机。设想在地图上有两条路线,一条是直的,一条是弧形的,不考虑其他政治因素。这里的问题实际上是同样的;这两条路线的哪一条会给出最短的飞行路线?这个问题的正确的选答初看起来违背常理,但细想一下地球表面是弯曲的,你就能想通了,在一个弯曲的表面上最短路线是一种特别的曲线、称作测地线。

这两个例子说明了一个普遍的原理,它已普及物理学的许多分支,有时成为一个基本工具。这个原理就是最小作用量原理。

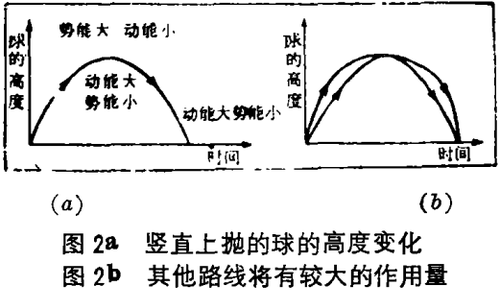

用一个力学实验可以清楚说明这个基本概念,特别是这个叫做“作用量”的量的概念。如果你将一个球竖直上抛,然后它被重力吸引落在地上(图2 a)。这个球具有动能(运动的能量)和势能——由于位置使它具有的潜在的能量。当石子脱离你的手飞快地向上运动时,动能很大。在它的飞行期间,上升时速度减小,当到达最高点,它的动能全被转化为势能V。当球下落时,速度增加,势能又被转变为动能。

这个作用量是动能减去势能即T-V这个函数对时间的和或积分。就是说如果你测量球运动期间每个时刻的T-V,并把所有的数值加起来,这个最后的答案就是作用量。对于被抛入任何高度的任何球,这些数值不知怎么的会自己安排得使这个作用量尽可能的小。如果用一些其他路线(如图2b标出的两条路线)反复进行这个计算,总会得到一个较大的数值。因此这个作用量采用最小的可能的值。

到底为什么应该是这样,从未有一个令人满意的解释。从哲学的观点看,自然界中某些量尽可能保持最小值,这也许表明了自然界受到某些根本的节省机制的制约,这种想法总是使人们非常神往。至于上述的飞机飞行的例子,最小作用量原理成为一个最短距离的问题,而在救游泳者的情形,最小作用量原理归约为最少时间的问题。对这些例子的解释是简单的。最小作用量原理的真正的价值是它的普遍的适用性;它能被采用为力学的一个基本假设,与牛顿运动定律和能量守恒定律相容,但在许多方法上更为有力。

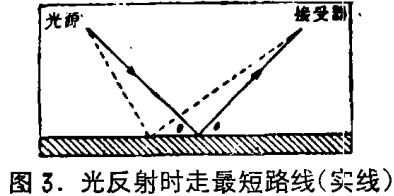

最小作用量原理完全不是新东西。它的长期的数学和哲学的发展是与一些最伟大的数学家和物理学家的名字联系在一起的。十七世纪的数学家费尔马(Pierre de Fermat)就是先假定光线走最少时间路线,得以重新推导出光学的反射定律和折射定律的。反射定律(就是说入射角等于反射角,见图3),远在二千年前,已由古埃及的亚历山大里亚的数学家假定最短路线运用几何方法推证出来了。要推导出光线从一种媒质进入另一种媒质发生转折的折射定律,费尔马假定光通过较稠密的物质时速度较小。因此这个使光线最快到达的路线未必是最短路线,这与救游泳者的例子相似。这个最小作用量的最原始的说法是关于最短距离的。后来的费尔马的最少时间原理,标志着一次进步,由它能推导出折射定律,而最短距离原理却不能。

在阐述最少时间原理过程中,费尔马曾经受到古代亚里士多德哲学的指引——这个哲学认为自然界总是选择最短路线。大约在一个世纪以后,另一位法国数学家莫培督(piérre de Maupertuis)进一步推广了这些概念。他系统地阐述了这一原理,说简单性造成自然界应以这样的方式行事:要使一个被他称作作用量的量为最小。这个归功于莫培督的最小作用量原理从此基本上不变。

遗憾的是,虽然莫培督说有一个最小作用量原理,但他没有确切地说出这个作用量是什么。这需要由十八世纪末期的天才数学家欧拉和拉格朗日将莫培督原理以近代的有用的数学形式提出来。欧拉研究了简单的特殊情形,它相当于上述的抛球的例子;拉格朗日推广了欧拉的方法,独特地推导出这个问题的一般的抽象的形式。拉格朗日的最后的研究成果是著名的欧拉 - 拉格朗日方程,它形成了更广泛的力学系统的运动方程。

拉格朗日的方法是考虑一个运动物体在不改变起点和终点的情况下略微歧离它的真正路线的可能性。对于抛球的情形,拉格朗日实际上将图2b所示的两种路线的作用量与图2a的真正路线的作用量的数值作了比较。拉格朗日发现这条真正路线的真正特色是,沿着它这个作用量的数值对路线的微小变更是不敏感的;换句话说,这个作用量的数值在路线作微小改变的情况下是保持稳定的。通常这个特征对应于作用量的最小值,虽然一个稳定的作用量未必就是最小的作用量。我们由此看到,在这个归功于拉格朗日的近代形式中,“最小作用量”这个名称是不对的,但是有莫培督研究的历史根源的;我们应真正地称这个原理为“稳定的作用量”原理。拉格朗日的运动方程是假定这个作用量在改变路线的情况下保持稳定的一个直接结果。

在前面考虑过的关于抛球的简单情形中、这个作用量是动能与势能之差的积分。量T-V称为“拉格朗日函数”。但是你何苦去推导出动能和势能,构造这个拉格朗日函数,对它进行积分以求得这个作用量,经过计算求出作用量所有的具有最小值之处,然后提取出欧拉 - 拉格朗日方程?

对大多数人来说,力学就是牛顿运动三定律。这些定律对于教科书中乐用的诸如无摩擦的弹子球之间的碰撞这类问题是很简便的。但是牛顿定律以它们通常的简单形式不适用于那些数学上较复杂,尽管是普通的和物理上简单的问题。因此,飞轮自行车下山运动问题或在电视管内复杂的电磁场中电子运动的轨道问题,可以借助于欧拉 - 拉格朗日方程形式的作用量原理来解决。

这种技巧引人入胜的部分原因是它的优美形式,这是牛顿定律所没有的。阐述力学的最普遍适用的方法是写出问题的拉格朗日函数,并应用最小作用量原理。此后,从一个简洁的公式能产生几乎所有的力学量,并且和牛顿力学不同,它无需参照特别的坐标系。这种技巧也不限于用在力学上。对于一个电磁学问题,你也能写出相应的拉格朗日函数——这时它是电磁场中的能量密度——并且拉格朗日方程化成不是别的,正是我们熟悉的关于电磁波的麦克斯韦方程。

—个有关的包含时空曲率信息的拉格朗日函数,推导出爱因斯坦广义相对论的场方程,由此我们知道在重力场中的运动是沿着测地线,即弯曲时空中最短曲线的。并且某些类型的包含力学约束的问题也比较易于处理。更有趣的是拉格朗日的论述方法能照样描述许多几乎不能被描述为力学的问题。例如一个力学的拉格朗日函数能被转换成电路的语言重新加以解释,其中质量变成感应系数,弹性常数变成倒数的电容。因此,在一个领域中显示的结果可能被转化为某个其他似乎不相关的领域的类似的结果。这个最小作用量原理已证明在各种领域内有用,从水力学,电学系统到量子力学。

这个无处不在的最小作用量原理已经引起许多科学家去推测它的更深的含义。有些人把它提升到统一定律的宝座上,由于看到最重要的物理学理论可以通过这个原理系统阐述的途径。这个争论很快地转移到物理学中数学的意义方面:这个最小作用量原理仅是一个简洁的计算方法,还是表示了自然界的某些基本特征?由于后一条推理,物理学家普朗克提出最小作用量原理是上帝存在的证据。

经典物理学家遇到要对一个特别的问题作出诠释的难题,它已成为本世纪的一个奇思妙想。最小作用量原理似乎意味着一个运动着的物体不知怎么的会控制它自己的命运。根据拉格朗日的论述,一个物体从—点到另一点能沿着使作用量为最小的路线运动。因此在这条路线的每个给定点上,这个运动的物体有许多不同路线可供选择,它总能选择正确的一条,以符合最小作用量,这怎么可能呢?

在不熟悉的量子力学的微观世界里,物理学家们不再把粒子看成像弹子球那样运动的东西了。量子力学描述粒子借助于初态和终态,并认为在它们之间有所有可能中间状态的混合或迭加。一个量子力学的粒子看来其行为正如最小作用量原理所说的那样:它知道并核计过所有其他近傍的路线。

受这种推理的指引,并以狄拉克早先的研究为基础,费曼(Richard Feynman)于1948年引进一项在量子力学和最小作用量原理两方面都是重要的进展。费曼的路线积分,正如大家所知道的,仍然包含拉格朗日函数和作用量,但其方法远较经典力学的复杂。这个路线积分已经证明对于物理学有无可估量的贡献,并且成为近代固体物理和粒子物理的柱石(见附录)。

我们能粗略地将理论物理分成两部分,可以称之为构造方程和求解方程。实质上,构造方程需要沿用最小作用量原理(对于经典系统),或费曼路线积分(对于量子系统)写出一个适当的拉格朗日函数。对于许多不同系统的拉格朗日函数显示出共同的特征:因此我们可望拉格朗日函数有一部分表示运动;另一部分表示某些种类的势能;也许还有一部分表示某种相互作用。因此拉格朗日函数根据特殊的数学对称,根据用来表示质量和相互作用等的项目模拟了真实世界。构造拉格朗日函数是一门艺术;各种各样的技巧能够而且必须被用在这个容易掌握的数学结构上。

一般地,我们能将一个完全的理论写成一对方程,但它们是很少有实用的。我们想要知道这些方程关于真实世界说了些什么——就是说,需要某种解答。即使在经典力学中,这项任务也非易事。要寻求某些非常简单的问题的解答已经激励了几代的数学家。伴随着我们的可爱的拉格朗日函数连同费曼路线积分的运用,产生了一些可怕的难题,为了求解它们,人们已创造出一些新奇的数学技巧。

朦胧的形而上学,以最短路线的格言的形式启示了自然界的节省概念。为了导出光折射的正确结果,费尔马改进了这个规则给出最少时间原理。欧拉和拉格朗日论证可以用最小作用量原理重新构造力学理论。最近,这个作用量已成为路线积分的核心。最小作用量原理容许经典物理学可能有一个统一的数学处理,同时路线积分对于近代物理也有同样的作用。

附录 量子力学如何把最小作用量原理推进二十世纪的新形式

在量子力学的原初的形式中,是把时间作为与三个空间坐标分离的不同的分量挑选出来的。但是爱因斯坦的狭义相对论一一快速运动物体的力学——已经揭示时间与空间有不解之缘。甚至在量子力学的早期阶段,已经很清楚,为了把微观世界与高速世界结合起来,将不得不修改在方程中时间的特殊资格。

二十年代末,英国物理学家狄拉克着手这个难题,研究并修改这个由十九世纪的数学家们开创的高度抽象的力学形式。虽然狄拉克的研究提出了量子力学作用量会如何控制量子态的展开,将近十五年过去了,才由美国物理学家费曼完成了这个解释。费曼找到一种计算方法计算一个量子力学系统是怎么可能从一种状态转变为另一种状态的。它的方法称为路线积分,包含拉格朗日函数和最小作用量原理,其方式远较经典力学的复杂。

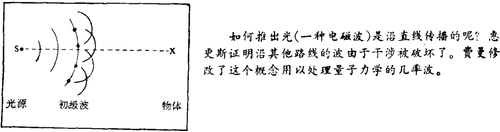

在经典光学中有着与路线积分非常相似之处。假定我们对光线从光源到物体所走的路线问题有兴趣。我们知道,在没有引力的情形下,光走直线(事实上这是最小作用量原理的一个经典例子,光走最短路线)。但是我们知道,在经典物理世界中,光是一种波状现象。那么我们如何解释经典物理的波是沿直线传播的呢?

荷兰物理学家惠更斯用简单的几何方法解释了这种现象,他的原理被称作惠更斯原理。惠更斯把由光源发出的波本身解释为各个新波源。每个次级波来自于不同的波源并经过不同的距离到达物体。所有的波将以不同位相到达并发生干涉,它们或者互相抵消或者迭加在一起。光走直线的事实因此被解释为干涉效应,因为由其他非直线的路线传播的光线将会互相干涉和抵消。

量子力学告诉我们,粒子具有与它们相关联的“几率波”,根据这个相似性,我们用关联于量子的波来代替光波。则每个点是“粒子波”的一个波源,并且这些波互相干涉的方式决定了粒子的路线,正如光学的例子一样,正是这些波的位相决定了它们互相干涉的方式。两个波如果位相不同将完全相消,位相相同时将积极地迭加。

在量子力学中,干涉波的位相不是别的,正是被普朗克常数除的作用量(如果没有普朗克常数,则任何量子力学计算将不能完成)。既然从波源到物体的两条不同的路线有不同的作用量,则与之相关联的几率波的位相也不相同。费曼的路线积分求出量子所有可能路线的幅(考虑到位相)之和。在位相不同之处,这些幅在路线积分中大致抵消并因此几乎无贡献。但对于一条特殊的路线,所有近傍的路线具有类似的位相,所以产生粒子的这条物理的路线。这些路线最接近于最小作用量的经典路线。

路线积分为量子物理到经典物理的过渡提供了一个清楚的相容的解释:在经典物理中普朗克常数化为零。在经典极限情况下,这个路线积分提取出对应于经典系统的稳定的作用量。量子力学已经将最小作用量原理转化到路线积分中。

路线积分之所以重要,因为它是写出能自然地与狭义相对论相容的量子理论的仅有的正规形式——记住在经典力学中最小作用量原理的好处之一是它不依赖于任何一个坐标系统。

[New Scientist,1986年1月]