自然科学中产生的理论是否可以应用于社会?具体地说,在非平衡热力学的新理论中建立的变革的动力学是否可以应用于社会变革?

自然科学中产生的系统变革理论应用于历来由社会科学研究的现象,对这个问题的探讨,隐含着一种潜在的有害的简单化倾向:它似乎是认为,社会归根到底“只不过”是一种自然(物理的、化学的或生物学的)系统而已。由这种探索性研究意向引出的议论,再也没有什么比上述观点更彻底的了。关于社会,我和社会科学家的认识没有什么不同:社会是处于各种关系之中的人和人群所组成的复合体。可是我又认为,这个复合体可以用适用于复杂系统的概念来分析,而不管它们各部分的本质和它们在事物秩序中的地位是什么。一些定律和规则在自然科学研究范围内的复杂系统中能成立,是否对社会科学所研究的复杂系统也成立?这是一个带根本性的问题。

把社会当作根本上不同于自然系统的实体来处理的观点,并没有先验的正确性。社会是由特定关系中的人群所组成的一个动态结构。社会系统很像一个有机种群或一个生态系统,它独立于其个别成员的特殊命运而维持着自身或发生变化。人在社会系统中从出生、成熟到死亡,完成了一个轮回;而社会则按照它自己的、特定的社会水平上所发生的进程维持、变化或解体。人类社会的各个成员是有意识的,能使用语言和工具 · 这一事实给社会系统引入了相当大的干扰,但是社会并不改变其自身具有的动态性质。任何形式的还原论都可以被坚决地驳回。作为一个系统的社会,不可以还原为一个原子、一个细胞、一个有机体或一个生态系统,尽管基本的和普遍的法则都同样适用于它们。社会也不可以简化为它的部分或组分。就好像一个人“大于”他的人体细胞的总和,一个人类社会同样“大于”它的个别成员的总和。每个系统都具有结构特性和动态特征,但它不是源出于系统各部分的集聚存在,而是源出于其各部分之间的交互作用和相互联系。

这些已经讨论了几个世纪的问题,至今还在讨论。尽管将社会视作一个复杂动态系统的观点有其内在合理性,可是对于自然科学中所发现的定律能否用于社会,很多当代历史学家都表示怀疑。自然的定律被说成是不合适并且是不可能应用于历史题材的,因为历史处理的是唯一的、个别的、具体的事件;另外还有倾注着人的愿望与目的的事件。相反,硬科学处理的是普遍的、一般性的、抽象的事件,它们的题材与有意识的目的毫不相干。

在西方文化中,自然科学与人文科学之间的区分有几个世纪之久的根源。在这儿不能也不必对此详加分析。可是我想指出,只要这种分裂阻碍着历史学家和社会科学家去探索将非平衡系统论的概念应用于人类社会发展,那么它也妨碍了他们对自己领域的认识。不管这种沉默在过去有多少理由,今天却没有理由再沉默了。历史学家们一直不赞成发展的定律,这些定律是决定论和机械论的,很像牛顿物理学的定律。它们可用于钟表,却不可用于有机体。不过这些定律在物理科学里也已被超越了。非平衡热力学和复杂性的有关科学所提出的定律、描述了复杂的非线性系统怎样维持自身,在远离平衡态的能量流中怎样演变。它们认为,在无规则甚至在混沌中可以出现秩序和新结构。它们允许有多重选择;它们解释了人类自由。因此它们是完全适合于把握人类社会功能及发展的大规模模式的。

进化的一般概念

在传统上,科学通过相应的科学学科中发展起来的特定理论,对进化层次各个水平上的系统的产生与演变做出解释。宇宙论、天体物理学的理论和量子物理学、等离子体物理学等解释了原子的发现和蜕变;化学和有机化学解释了各种具复杂蛀的分子合成反应和反应用期;微生物学探讨了与生命有关的细胞与亚细胞实体;宏观生物学和进化生物学则研究单细胞和多细胞物种的出现。生态学处理有机物种的不同种群所组成的系统的起源和发展,而人文科学和社会科学则集中研究人类的产生、行为模式和社会关系。

由于各个经验科学的分支有自己界限相对分明的领域,它们有自己的语言和理论概念,所以这些专门化的学科仍然存在。不过,现在还有一种跨学科的趋势,它研究复杂系统的产生、发展和行为,不管它们属于什么研究领域。这种趋势发端于冯 · 贝塔朗菲、保尔 · 魏斯、阿那托尔 · 拉波波特和肯尼思 · 布尔丁等人所开创的一般系统论,以及由维纳、阿什比和皮尔所发展了的控制论科学。从七十年代初以来,不可逆过程的热力学——非平衡态热力学——提供了经严格的实验检验和数学推导而建立起来的概念,用来解释在远离热平衡和化学平衡的物理上不可几的状态中,有序怎样从无序中产生,怎样建立和维持结构。

当代非平衡态热力学可能是建立具有严格科学性的跨学科进化变革理论的最好发源地:这个理论的基本概念可以从物理化学推广到生命科学甚至社会科学,可以对所有这些复杂系统的进化过程给出一个解释。所以,我们先来回顾一下这个理论的要点。

按照普里高津的理论,我们将真实世界中系统所有可能存在的状态划分为三类。这三类中有一类是特殊的,是传统物理学和热力学无法解释的,它就是远离平衡的状态。传统上我们所了解的状态是:系统要么处于平衡,要么接近平衡。在平衡态,能量流和物质流已经消除了温度差和浓度差;系统的元素处于无秩序的随机混合之中,系统本身是均匀的,惰性的。第二种状态与第一种有微小的区别:系统处于近平衡态,存在很小的温度差和浓度差;内部结构不是无规则的,系统也不是惰性的。对这样的系统,只要将其维持不平衡状态的制约因素撤除,就会向平衡态移动。对于这类系统来说,平衡仍是“具吸引力”的状态,顺向和逆向反应将在统计意义上互相抵消,总浓度将不再有变化(这是质量作用定、律或Guldberg和Wagge定律的结果)。浓度均匀相应于化学平衡,温度恒定相应于热平衡。虽然在非平衡态,系统能做过并产生熵,但在平衡态,系统再也不做工也不再产生熵了。

在平衡条件下,熵产生、力和流(不可逆过程的速率)都是零。在近平衡状态,熵产生很小,力很弱,而流则是力的线性函数。因此,近平衡状态是一种线性非平衡状态,可用线性热力学来描述,在统计意义上其行为可以预测。在此系统内,自由能趋向于完全消失,熵达到最高水平。系统最终状态的特征是与边界条件相容的最小自由能和最大熵,它与系统的初始条件无关。

非平衡热力学加上物理化学、有机化学可以描述第三种状态的系统怎样从接近平衡态的系统中演变过来。乍看起来,这样的一个过程好像是和热力学第二定律相抵触的。热力学第二定律是说,在任何孤立系统中,组织和结构趋向消失,将被均匀与无规则所取代。但是演化着的系统不是孤立系统,所以第二定律没有全部地描述它们内部发生了什么,或者更精确地说,它们和环境之间发生了什么。关键在于,处于第三种状态的系统是开放系统,它们内部熵的变化不是由边界范围内不可逆过程所唯一决定的。系统内部的过程确实是服从第二定律的:自由能一旦扩散开来,就不能再做工了。但是用来做工的能量可以从外界环境“输入”到开放系统中。跨越系统的边界可以存在自由能或负熵的运输。这样,系统熵水平上的变化就是由方程ds=dis+des所给出的。(这儿ds是系统内熵的总变化,dis是由系统内的不可逆过程所产生的熵变化,des是外界进入系统的熵。)在一个封闭系统内,ds总是正的,因为它由dis唯一决定,而随着系统做工,dis必定增大。但是,在一个开放系统内,des可以抵消系统内产生的熵,甚至可以大于它。这样,在开放系统内,ds就可以是零或负数:系统可以处于一种定态或者产生变化,变得越来越复杂,离平衡态更远。使自己维持在远离平衡态的系统,熵变化是由方程des=-dis≤0来描述的:系统内不可逆过程所产生的熵被转移到环境中去了。

内部产生的熵与来自环境的负熵流相平衡的系统,就叫作处于定态的系统。这种状态并不完全地“稳定”,仅仅是指方程中的两项,dis和des恒为互相平衡,系统处于定态。现实中大多数系统都在某个典型状态内波动,对标准值和规范的偏离是有限的。这种系统的常规状态是一种理论上的定态,它是由组织系统的内力所规定的。

可见定态系统必定是处于第三种状态的远离热力学平衡的开放系统。它们存在于能源和能宿之间的能量流中。当能量从源流向宿时,它流经了构成开放系统的实体(粒子或早已组织起来的物 - 能量系统)。实验已经证明,在这样的条件下,能量流将物质组织成一种结构,它能储存和使用通过能量的一部分。结果,系统逐渐地建立起离热力学平衡更远的定态。

对第三种状态系统的出现,目前是根据如下事实来解释的,在合适的条件下,通过某一系统的不变富能流,驱使系统走向以较高的自由能水平和较低的熵水平为特征的状态、熵和自由能这两项之间的关系由方程F=E-TS给出,其中F是自由能,E是总能量,T是绝对温度,而S是熵,自由能等于系统的总能量减去绝对温度乘以它的熵。结果,在任何给定的温度下,系统的熵越小,它的自由能越大,反之亦然。莫洛维奇已经证明,系统储存的能量越多、时间越长,则系统的自由能越大,熵越小。

例如,由单原子分子组成的气体,通过产生带电离子与电子的方法只能将能量储存较短的时间。而复杂的化学系统可以在共价键、离子键、弱相互作用及其他一些方法中储存更多能量、更长的时间。这样的复杂系统不仅比简单的单原子气体有更多的自由能和更小的熵,而且它的本身也更复杂。同样地,一个生命系统比一种化合物更复杂,它的自由能容量相应地更高,它的熵相应地更低。

熵和自由能的变化与能量流之间的关系是十分重要的,它不仅能回答第三种状态的系统怎样演化的问题,而且要回答它们在某些条件下是否必定演化的问题。到七十年代为止,研究者们一直赞同这样的观点(杰克 · 莫诺将其表达得最为精彩):进化主要是来自于偶然因素。可是到八十年代,很多科学家越来越相信,进化不是一种偶然事件,而是当某些参数条件实现时必定要发生的事。

现在实验室的实验和定量分析证明了进化演变的非偶然性特点。实验要求重建一种从源到宿的能量流,然后将被试对象置于能量流中。此实验的理论基础是普里高津的“布鲁塞尔器(Brusselator)”所给出的,它建立了一个化学上自催化和交叉催化的模型。布鲁塞尔器由下列一组反应组成:

(1)A→X

(2)B+X→Y+D

(3)2 X+Y→3X

(4)X→E

这个系统的参数是由生成物A、B、D和E所给出的。A和B是输入,E是输出;它们代表通过系统的物质 - 能量流。当B的浓度超过某个临界阈值时,若保持A不变,当系统离开静止状态达到一个极限环:X和Y的浓度开始以严格限定的周期振荡。决定因素是输入因子B的增加超出了临界阈值。这是外部诱发的扰动,它使系统进入振荡的模式中(其他输入和输出保持不变)。

在实验室里已经设计了大量化学系统,它们能够在两个或更多的定态之间来回振荡。这种实验的原理是十分明了的。系统必须处于一种能流中:它被馈入初始反应物,并且能够摆脱它的最终生成物。当参数值(即边界条件)在允许范围内变动时,系统应有足够的结构复杂性来维持两个或多个定态(即它必须有双稳或多稳性)。最后,系统结构需要通过反馈回路和催化环使之在能流中维持自身。

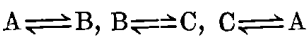

受试系统的自催化环和交叉催化环,在实验中就像在自然中一样是很重要的。催化环是平衡系统在能流中得以维持的基本机制。翁沙格尔(Onsager)在1931年就已经能够证明,在一个定态系统中会出现某种周期性的物质 - 能量流。例如,由三类分子A,B和C组成的简单化学系统,其中下述顺向与逆向反应都是可能发生的——

——对其中一对反应引入连续的能量辐照,即A+hv→B,就会使整个系统变成一种环链模式A→B→C→A。

从逻辑上看,在各种使系统吸收通过能量的能力增强的可能反应中,自然地选择出来的是那些有最大稳定性和最快反应速率的反应。这些就是催化环。它有两个大类:自催化,反应的生成物催化了自己的合成;交叉催化,两种或两组不同的生成物互相催化对方的合成。在相对简单的化学系统中,自催化反应趋于主导地位,而在较复杂的反应过程中,生命现象的特征,完整的交叉催化环链出现了。例如,核酸分子携带着复制自己同时产生一种酶所需要的信息。这种酶催化另一种核酸分子的产生,这种核酸分子反过来又复制自己同时又产生另一种酶。这个环链可以包括大量的要素;最终它是自我封闭的,形成一个交叉催化反应环,并以其在不同参数条件下的快速反应速度和稳定性而引人注目。

只要有足够的时间,使持续的能量流在允许的强度、温度、浓度参数范围内作用于有组织的系统上,基本的自催化环链会在分子生物学称为收敛的过程中趋于联锁。这个过程并不意味着,收敛系统之间的相似性会越来越大以致最终达到均匀一致(就像它在社会系统与政治系统中的“收敛”一样),因为收敛系统在功能上是互相完善、互相补充的 · 这种意义上的收敛,在所有进化领域内都有普遍的应用;它是建立非平衡系统多重性的基本机制,使分子向多细胞有机体演化,并使这样的有机体组成生态与社会。

在收敛过程中,先前独立的自我维持系统逐渐地联锁为交叉催化环,使系统的维持变得依赖于那些正在形成的反馈回路的运行,随着收敛的进展将自由能极大化而熵极小化的系统组织提高到进化等级的又一水平上,一种新的非平衡系统就出现了。

正如“布鲁塞尔器”和其他理论与实验模型所表明的,由催化环所维持的能流中,系统能够被“扰动”,即可以通过能量输入和其他临界参数的改变,从它们典型的定态中移动出来。当扰动破坏了系统催化环的作用时,它使系统到了临界状态。在临界失稳时处于第三种状态的系统,似乎是在“寻找”其他可供选择的定态,如果成功的话,最终将进入由新的催化环维持的定态。

这一发现对于准确理解非平衡系统怎样演化是极其重要的。现代科学的不同分支如今正积累起意义重大的证据,说明非平衡系统不是在一段时间里平滑地、连续地演变的,而是在相对延伸的稳定时间内突然跃变的。在这里临界接合点上,维持系统的催化环失去稳定,系统进入另一个定态(或一组定态)。一般地说,一个系统离热力学平衡态越远,可达到的可能的定态数目就越大。

在非平衡系统理论中,向新定态的跃变叫做“分枝点”。虽然在现实中分枝点是由很多个可供选择的状态组成,是多枝的,但“分枝点”这一术语仍是贴切的,因为一个系统只能进入其中一个可以达到的定态。所以它随时间的轨迹是二分的。

定态的选择在分枝点上是随机的。即使观察者控制着使系统失稳的干扰(即来自能源的输入),它的状态的变动仍不可预测。系统的行为是非决定性的,通过随机地放大它内部的某些涨落而在可以达到的定态之间进行选择,系统行为在分枝点是非决定性的,在稳定期间由于受占主导的内力或“吸引子”所调节,它在总体上又是决定性的和可预测性的,两者形成鲜明对比。

在空间和时间的某些特定点,即分枝点上,个别系统的失稳作为一次性的事件是非决定性的,随机的,它并不一定导向更大自由能与更小熵的更高的组织阶段。系统也可能衰退和解体,或呈现出现代科学称为紊乱的状态。代替由受控振荡和固定极限环组成的更有组织的结构的是,碰运气的状态。

向紊乱状态的转变,现在是人们紧张研究的课弯,人们正在称为非线性动力学的数学分枝中研究这类转变。非线性动力学在本世纪初由亨利 · 彭加勒初创,以后因为它得出的是随机性结果,不能明确地应用于经验世界而遭到人们忽视。但是在最近几年里,在众多的复杂系统中,发现了紊乱的和明显随机的行为。从流动的液体到结晶状态的混合物质等等,很多过程都表现出了这样的行为。湍流现象就是一例:人们早在十九世纪就知道这种现象,可是对它的起因一直一无所知。现在看来,湍流是在某种条件下非平衡系统以一种无序方式演变的趋势的一个方面。

非线性动力学的最新工作,甚至在紊乱中也发现了有序:建立起了一套“分枝点大全”,它证明了,看上去紊乱的状态也有其内在逻辑。紊乱系统可以通过关键点的干涉而加以操纵。从认识进化过程的观点出发,更为重要的是我们在实验中发现,在大规模进化过程的范围内,分枝点的结果虽然横贯紊乱状态,但却并不完全是随机的。它的统计平均值趋向于建立这样的结构,它能将更多的能量储存更多的时间,使自由能极大而熵极小。没有这样的趋向,进化就只是在或多或少的组织状态之间的一种随机漂移,而不是通过有序与无序、决定性与非决定性的连续变换而普遍地建立起有序与复杂性。

我们如今有充足的理由相信,在宇宙中复杂性的进化后面有着一种普遍的、基本不变的过程。借助于非平衡热力学和关于复杂性的新学科,可以通过极普遍的概念与理论和广泛的应用来把握这一过程。我们现在来讨论,这种应用是否也包括人类社会文化系统在内。

当代系统进化理论对社会的应用并不意味着或者必需要简单化,一种综合理论被应用于公设能够成立的范围之内的领域里。这些领域刚好跨越了传统学科的边界,这不是这种理论的缺点,而是科学理论专业化细分的过时。

有了以上方法论的考虑和防止误解的说明,我们可以开始探讨新的进化概念对社会变革过程的应用,特别要考虑到技术的应用。在作此分析时,我们面临的首要的,多半也是最基本的问题,涉及到历史发展的方向。社会变革的总体模式是有方向性的吗?它是可逆的还是不可逆的?

历史的方向性

历史发展是否有一个总的方向,如果有的话,它是不是不可逆的。这个问题已经有几百年的历史上的争论了。显然,初看之下,任何给定的历史变革的事例似乎都是可逆的。但要把所有这种变革沿单坐标轴排列,来证明它们都朝同一方向,这看来是不可能的。然而,社会变化与改革的总和却呈现一种总体上的方向性。如果我们将所谓原始社会与现代社会作一比较,这就很明显了。例如,石器时代部落的结构比起国家的结构来要简单得多。更重要的是,石器时代社会组成的系统只有有限的获得与储存能量的能力,结果就有较高的系统熵。现代社会比传统的亲缘系统离热力学平衡更远;它们在生产、消费、服务和行政管理的各种子系统里,获取、储存和使用庞大的能量。

仅仅将石器时代的部落和现代国家作一比较,显然是过于简单化了。但是这两类社会系统代表了历史发展的时间轴上的两极。有记载的历史从石器时代部落始,延续到现代的国家。两极之间不管发生了什么过程,不管它们曾经有益于哪个阶段,它们都是这两极之间的中介过程。即使是粗略地考察一下历史的模式也可以做出这样的假设,历史的方向是由原始社会与现代社会的对比而明确给出的。虽然在中间阶段曾有过很多波动和暂时的逆转,但是获取、储存和使用能量的总能力是增加了,结构复杂性增加了,而系统熵的水平则相应地减小了。在有记载的历史中,虽然收敛性进化的过程还处于早期阶段,却是十分明显的。我们亲眼目睹了它们在日益庞大、复杂、能量密集的社会经济与政治结构中发挥了越来越大的协调个人与集体功能的作用。

参照石器时代与现代社会之比较,历史发展的方向性问题是很难解决的。根据斯宾格勒对文明的生命周期的描述、汤因比将历史视作挑战与应战的解释,列维 - 斯特劳斯关于不变的社会结构及其改革的阐述、克罗伯和克鲁克洪关于跨文化生活方式的发现以及本尼迪克特关于一般性文化模式的理论,我们需要更深入地探讨有记载的历史进程。我们的分析将比他们的分析更富有成果,因为它将把人类社会的历史发展和自然的进化过程联系起来。可是,这个任务必须留给历史学家去完成。在把一种综合进化理论应用于社会文化系统的最初尝试中,我们只能满足于构划出主要原理,而它有朝一日会成为正确的历史理论。

那么,在有记载的历史进程中,我们可以称之为社会变化总方向的第一次近似是什么呢?虽然任何概括都有潜在的危险,对历史的概括尤其困难重重,我们仍然可以确定有效的参照点。首先,我们可以指出,从人类历史的曙光出现以来,社会已经经历了重大的变革和改造,也已显示出非凡的执着的力量。保守和革新都是人类社会系统的特点,它们共同支配着历史发展的速度和方式。总的来讲,传统、信仰体系、主体价值和已经建立的社会制度是保守的力量,而新技术的发现和应用——无论是人际交往的“软件”还是新工具、新仪器等“硬件”——是变革和改造的源泉。

石器时代,社会是极其稳固的。他们用仪式、习俗、禁忌以及相应的神话与信仰体茶 · 等等构成的复杂系统,使之在环境中保持稳定。过了几万年才出现了能使传统社会方式得以改变的技术。火的使用,轮子的发明,某些植物和动物变种的驯化,推动了我们旧石器时代祖先们的生活方式与信仰体系的根本改变。

技术——在广义上它包括一切人类活动。如扩大与自然相互作用的体力以及与他人交流的智力等。它是社会变革的主要力量。在某种意义上,一项技术革新总是超出了一个时代占主导的理性范围。只要它是一次真正的革新,它就使超自然的能力变得自然了(例如,飞行的能力),使不正常的东西正常了,使不可思议的东西(如图像与声音的无线传递)变得平凡无奇了。

技术革新的作用在社会的发展中留下了清晰的印记。为了理解这种作用,我们只要考虑一些历史上的重大“技术革命”就可以了。第一次革命也许要数新石器革命——农业的发明。它驯化了野生植物和动物,使人类不再需要结帮成队地带着工具和庇护物去寻觅食物,它使社会生活方式起了真正革命性的转变。游牧部落可以在永久居住地定居下来变得更加人丁兴旺,人口中越来越多的人可以摆脱繁重的采集食物的任务而从事种植活动和其他(社会的甚至文化的)事业。具有深远影响的另一次技术突破是随着书写的发明而到来的。它使得知识和经验的传递成为可能,从而导致了具有复杂的行政结构、牢固的科学与哲学基础的幅员辽阔的王国的诞生。它还加速了所有同期技术的传播,及其与之相伴随的价值观和生活方式的转变。

在最近一千年中,社会变革的速度加快了。技术革新的影响,由于快速交通与通讯工具得以放大,由于强大的经济控制力和武装征服得以输出。古老的帝国在有利的自然环境中,大多是河谷中(例如尼罗河、恒河、底格里斯与幼发拉底河、黄河),可以自我维持几个世纪,有些甚至是上千年。帝国不仅发明了生产食物和管理辽阔领土的手段,还发明了征服和统治的技术,它们用矛、箭和剑来扩大人类肌肉的力量。帝国把它们的统治距离扩展得更远,管辖的人口更多。亚历山大的征服,波斯人的征服,罗马人的征服以及以后蒙古人和土耳其人的征服,是多次巨大的震撼,使传统社会结构失稳,强制其接受新的或者不同的技术、信仰体系和社会制度。

在整个中世纪,战争与征服不断打乱和重建已有的技术、信仰体系和社会制度。但是当文艺复兴和宗教改革动摇了中世纪社会的精神基础的时候,是技术革新将真正的新事物带进了社会发展。当十九世纪传统工艺和现代实验科学结合在一起的时候,社会的、经济的、政治的甚至文化的变革都变得令人目眩了。在此过程中,地方上的手工艺改换成大生产和通讯的强有力的手段。应用科学冲击着在本世纪束缚着科学研究的制度。人与人之间和人与自然之间的新关系,使已建立的制度失稳,使传统价值和信仰体系发生变化。导致无政府状态的条件出现了,这就是伴随着“第一次工业革命”的波动。它们没有引起有序与文明的终结,相反,事实证明它们是产生当代制度和价值体系的熔炉。

工业革命尚未巩固就受到两次世界大战的动摇。这是灾难性的事件,它不仅动摇了已经建立起来的秩序和制度,而且促进了一些新技术的发现和应用,这些新技术不久就从军用转向民用领域。新的情报技术、自动化技术和通讯技术引发了另一场改革,这就是“第二次工业革命”。它的冲击波正冲击着今日的价值体系和社会制度,似乎将使一些社会失去稳定。

所有这些由技术推动的社会变革有一个共同特点,这就是社会能量消耗的增加。伴随每一次技术“革命”的是,能量的获取、储存和使用比前一时代更多。社会的结构也相应地变得更大更复杂。总的来说,技术变革是不可逆的,不管技术革命的本质是什么,它总是从锄到犁,而不会是其他的道路。能够被采用并传递下去的,只有那些使传统工艺效率得到改善的技术。一般地说,意味着能量、物质和信息使用有更高的效率、更快的速度、更少的时间与金钱的投入和更大规模的操作。这个普遍原则对从轮子到硅片的整个技术革新都是正确的。

技术革新的总体不可逆性、并不是具有完全可预测结果的决定论法则。它并不意味着社会中每项适用技术都必定会被采纳,或者说,甚至已被采纳的技术也不一定是最有效的发明。

无论是古希腊文明还是古中国文明都没有高度评价过技术效率,都认为机械装置的设计和使用不适合武士、学者和其他有身份地位的人。在现代,技术上的选择同样受制于改善效率之外的考虑。能量和原料技术方面的浪费是众所周知的。但是鲜为人知的是,即使是汽油发动机,这个现代生活的堡垒战胜蒸汽发动机而被人们采用的原因,仍与它具有能效的竞争性毫不相干:当斯坦利蒸汽机和四冲程奥托机竞争时,斯坦利蒸汽机出乎意外地被击败,是由于一项法令宣布取消沿公共道路供水的水槽。这项法令的产生原因是美国牛的口蹄疫突然蔓延,而与效率无关。

虽然有些技术发明永不会被采纳,而那些被采钒的却不一定是最有效的,但是所有经采纳的发明都体现了灵活性或工艺方面的改善。社会所表现出来的不愿接受实际效率降低的技术,保证了社会变革的轮子不会向后倒转。

采用提高效率和能量密度的(虽然不一定是最佳的)技术,相当于自然系统在获取、储存和处理自由能方面的逐步自组织。恰如大自然中的非平衡系统的组织结构能获取、储存和使用越来越多的环境中的能量,人类社会也通过技术的改善来获取、储存和使用越来越多的各种形式的能量(包括各种物质 - 能量和信息)。从而社会的尺度变大,在它们的多种子系统之间发展出更复杂的关系,建立起更庞大更灵活的通讯交流方式,历史的时间之箭,以统计上不可逆的进程,从旧石器时代流浪的狩猎 - 采集人,射向今天技术 - 工业的信息社会。

显然,对社会变革的主导动态所作的上述简单陈述,还不能说明历史发展的复杂性。不过它可以使我们认识历史变革的两大重要因素:社会中自由能在统计上不可逆地增加(相应的复杂性增加而熵减小);相对较长的稳定时期和越来越频繁的革命性改革时期的交替。前者证明了历史发展的普遍方向,后者说明了它的主导模式。

历史发展中的不连续性

在社会文化系统的发展中,有很多历史上有记载的不连续性,我们可以参考远离热平衡和化学平衡的动态系统行为,用非平衡系统论来解释上述现象。人类社会和进化过程中产生的其他种种系统一样,是处于能量流中的非线性的非平衡系统。它们的维持是由复杂的自催化环与交叉催化环之间的大量反馈所保证的。这些环保证了所有社会结构和子系统的复制和再生产,包括人类、自然资源、信息和能量。在一定的限度内,自催化环和交叉催化环间的反馈(通过原有体制和习惯势力起作用)使干扰得以缓和,从而维持现状。但是大的扰动,如那些由战争和技术革命引起的扰动、会使这些环失稳,使它们之间的反馈中断,而由它们的有序行为获得的总体决定性被很大程度的不确定性所取代。政府倒台,法律和秩序受到挑战,新运动和新思想涌现出来。社会面临着危机:用非平衡理论的语言来说、它遇到了一个分枝点。

作为规律来看,随机和紊乱的统治不会长久。不管这个社会是多么特殊,社会的存在不能没有秩序 · 相对于历史发展的总方向来说,在分枝点扰动而出现的新秩序的性质是非决定性的。但是,在时间进程中,社会变革的总和确实以一种统计上的概率,趋向于有较大结构复杂性和较低熵的高能社会。技术革新的普遍不可逆性压倒了个别分枝点的非决定性,“驱使”历史的进程朝着它所遵循的方向——从原始部落向现代技术工业国家迈进。

历史提供了探索社会发展分枝点的丰富材料。社会分枝点在本质上是崩溃、转变以至革命。但是它们并不总被这样理解。由新技术导致失稳而产生的分枝点通常被看作是社会进化的例子,但创伤和危机是进步的代价。另一方面,战争和外来征服引起失稳而产生的分枝点经常是真正的革命,引起激烈的(并不总是合人意的)社会突变。

革命,不论是政治的还是技术的,并不意味着和过去彻底决裂,历史学家经常指出连续性的地方。例如1789年的法国大革命、特克维勒(de Tocqueville)发现它完成了路易十一以后法国国王们追求的很多目标,阿克登(Acton)则宣称他带来的法国社会的政治结构与社会结构中原有的传统相一致。但是历史学家们也已发现,革命改变了原有的社会制度,使之与推翻前政权的技术、经济和政治的势力、因素相适应。亨利(Henri S6 e)持有一种乐观的进化观,想要证明革命加速了增长率,清除了僵化的制度,建立了激发进一步发展的精神目标。以后的历史学家,如查尔莫 · 约翰逊(Chalmer Johnson),对现代革命作出了详细的分析,将革命视作国家机器对社会机能障碍的调整。关于到底是什么引起革命,它们是否有一个统一的模式,它们的结果是什么,虽然当代历史学家之间还没有取得一致意见,但是目前多数学者同意,革命尽管有其连续性,但也产生不连续性,这种不连续虽短暂但意义重大。很多人还进一步指出,革命可以理解为,社会的重新定向以适应从根本上改变了的环境。革命对“旧政权”给予威胁和挑战使之解体,相应地建立起制度、行为与价值观,从这个观点看,革命是功能上的。但是,从社会稳定性的观点得出以上结论,仅靠这一事实并不能证明它们是人道的或者是道德上高尚的。革命结果道德与否似乎是混淆的。不管它们是起因于技术革新还是政治因素,历史记载证明,革命可以导致独裁和极权政府,而并不一定意味着更多的自由和福利。

灾难性分枝点导致的可能性的范围最大。最鲜明的例证是二十世纪的革命提供的。多种多样的社会和政治体制建立起来了,在这些事件中也体现了与社会分枝点相连的非决定性。然而,这些事件的主要结果与历史发展的总方向并不相悖。它们都比它们的前人更有效地掌握了二十世纪初的新技术,建立了高能的、结构上复杂的社会。

革命初期建立起来的很多政权以后被证明是临时性政权,这一事实证明了,虽然它们是解决当时危机的权宜之计,但却不是当代社会面临问题的最终答案。历史上的个别事件,就像其他进化领域一样,永远不能用来证明总方向。在短时期内,历史发展的基本图景会以惊人的形式和变异表现出来。

现代革命具有不同的特点、这里也无意在它们之间作道德和观念上的比较。但是它们都展示了社会分枝点的基本动因。无论是社会不稳定的特殊原因,还是包括无政府状态和无序在内的最终结果,在历史发展的大范围内,变动形式总是循环往复的。

结论

上面根据非平衡热动力学和有关的复杂性学科的新观点,对社会变革的图景以及技术在触发变革中所起的作用作了简短的回顾,但是仍不能替代有内在说服力的证明。这需要历史学家和其他的社会科学家作出努力,在细节上加以探讨。但是贯穿于整个复杂性王国的总进化规律的不变性,却给了我们以希望:我们能够最终跨越长达几个世纪之久的横在自然科学和人文科学之间的鸿沟,在我们最关切的人类社会和团体内部对系统变化和系统维持的本质进行可靠地观察和阐述,这一天为时不远了!

[Technological Forecasting & Social Change,1986年5月]

_____________

* Ervin Laszlo(艾尔文·拉兹洛)是《世界和平百科全书》的主编和《世界未来》杂志的编辑。他是罗马俱乐部的成员,联合国大学和其他一些国际组织的顾问。他的最新著作,进化:对自然与社会变革动力学的新观点,将在1986年用多种文字出版。